3

2

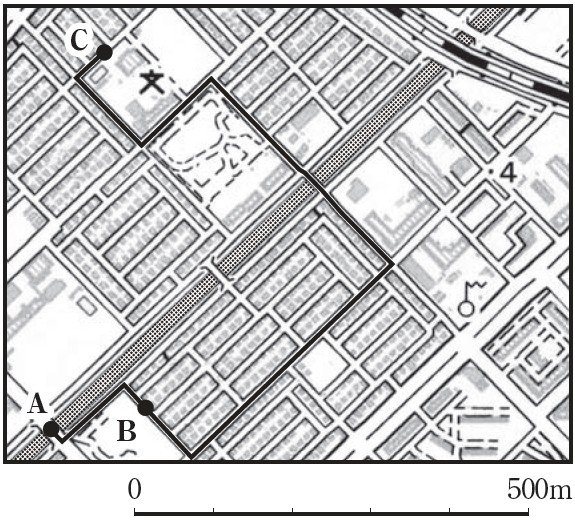

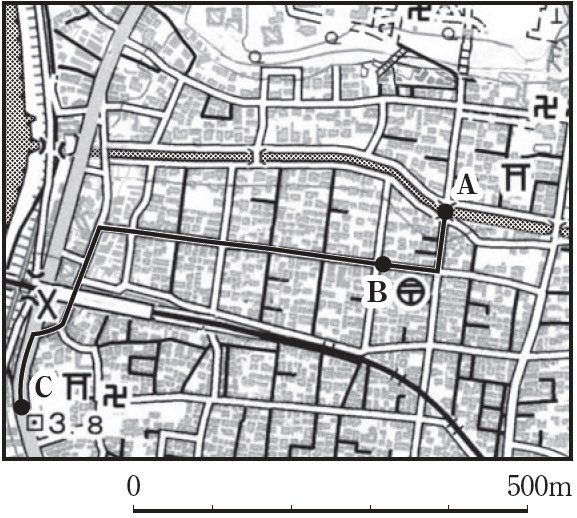

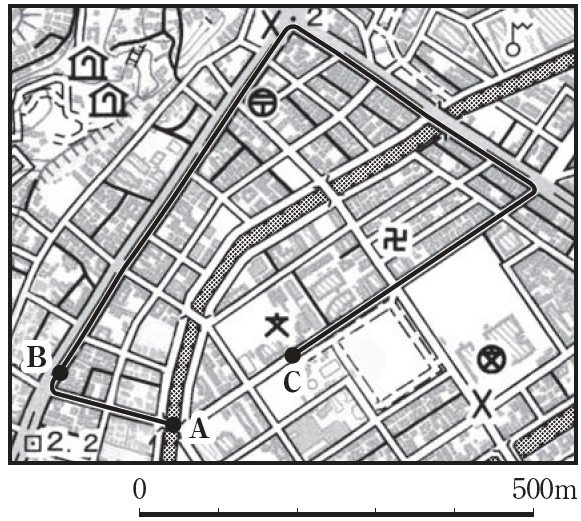

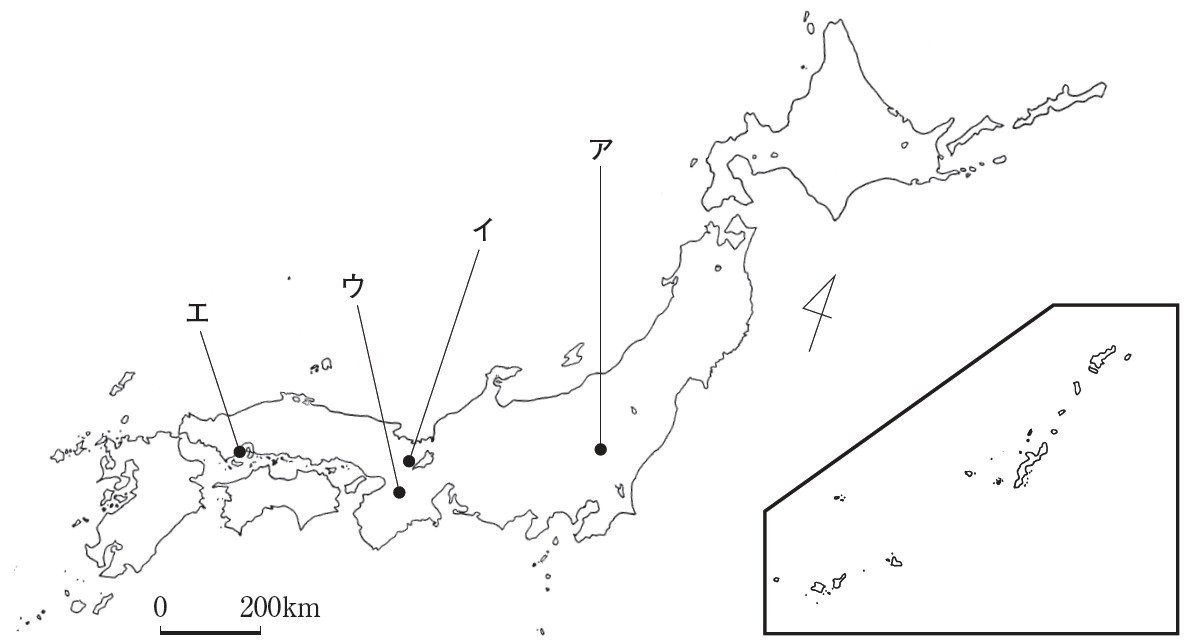

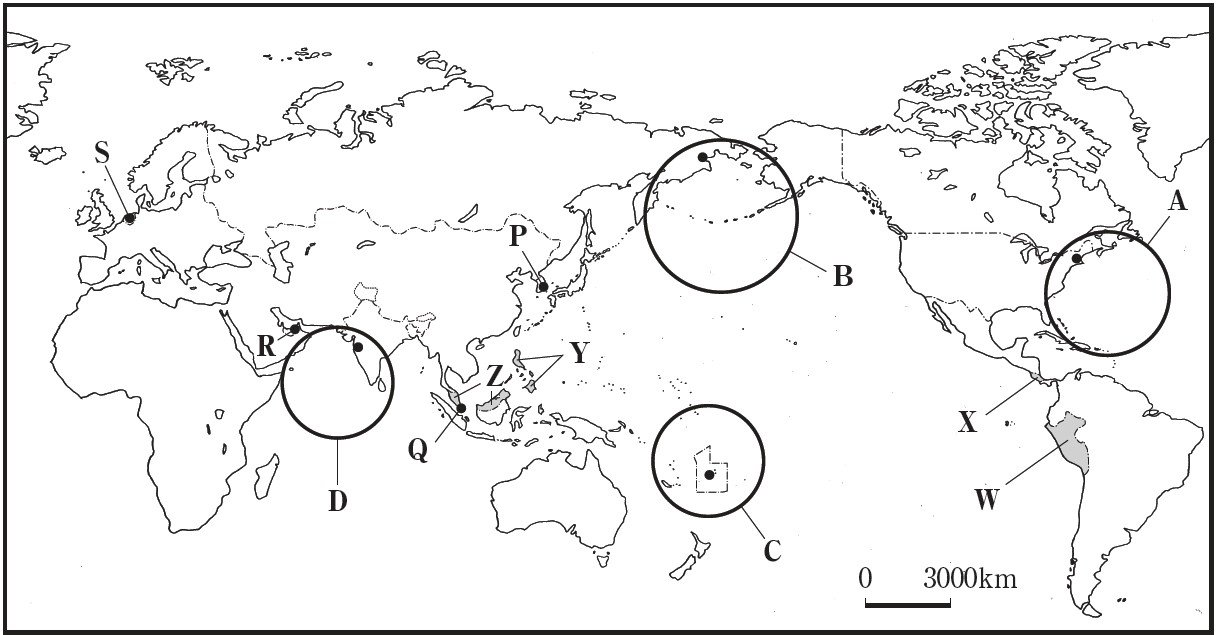

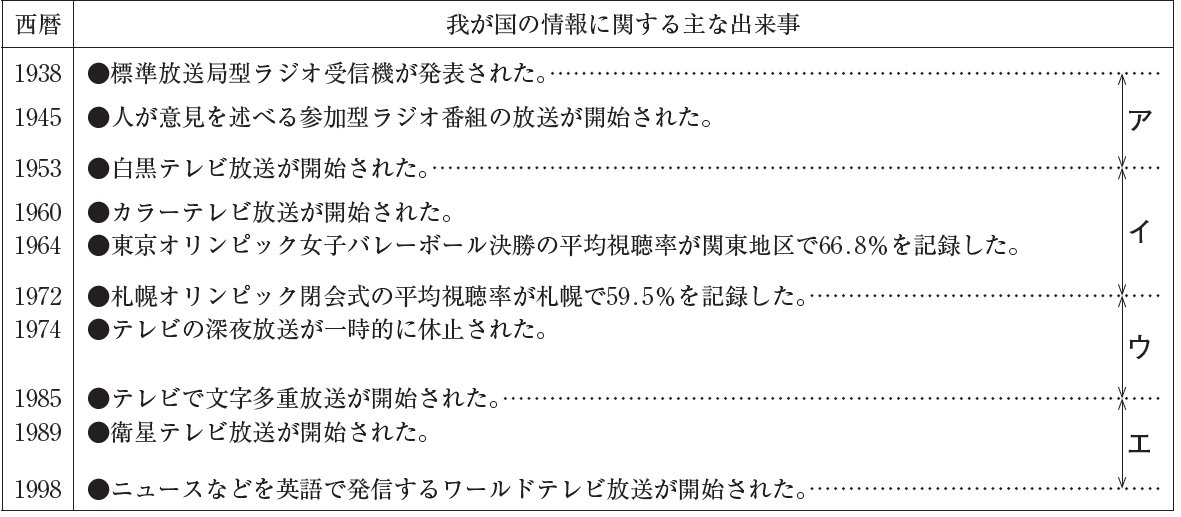

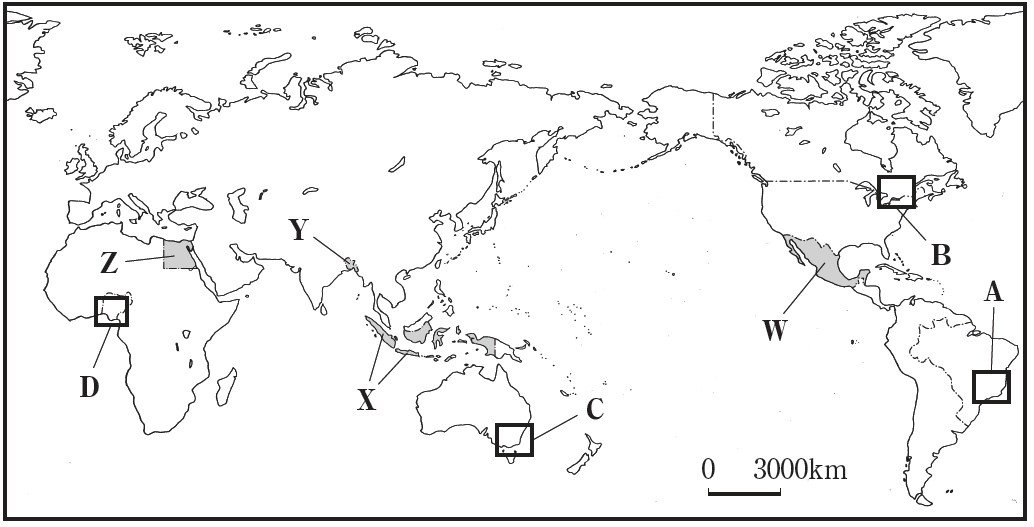

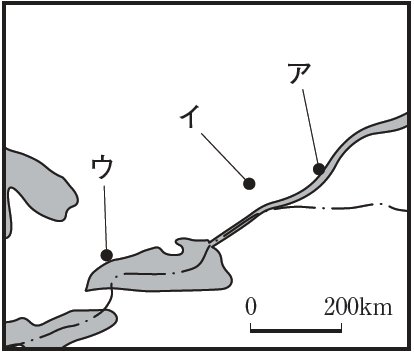

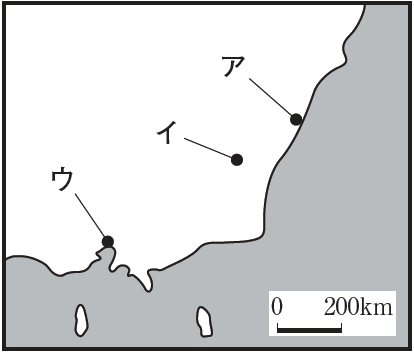

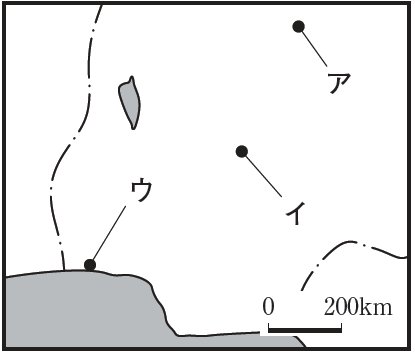

次の略地図を見て,あとの各問に答えよ。

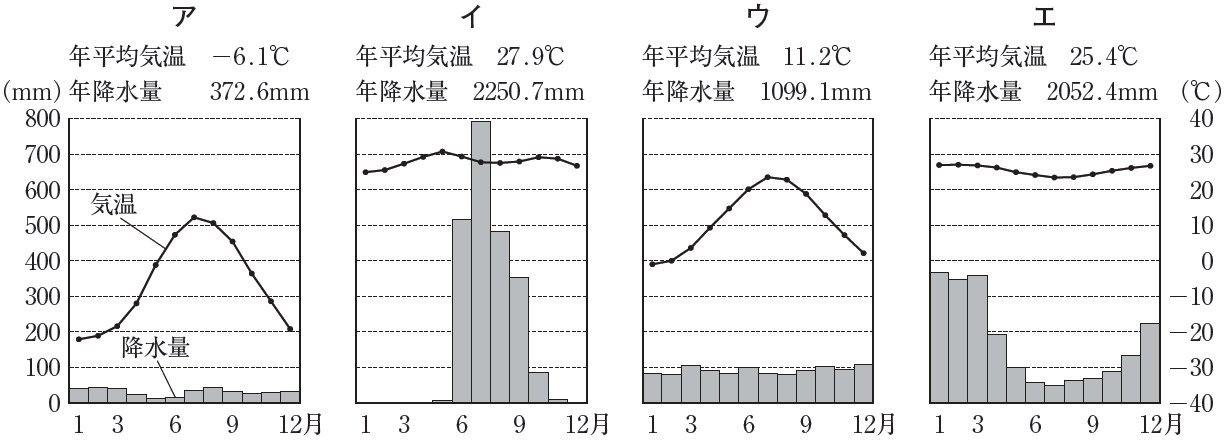

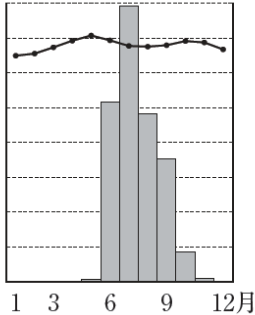

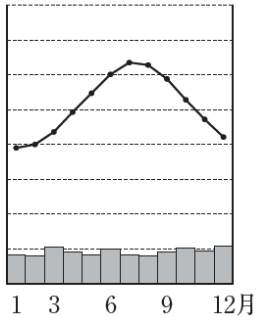

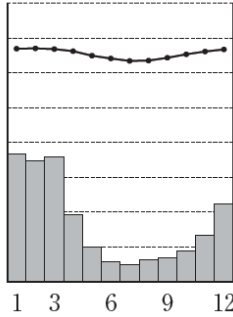

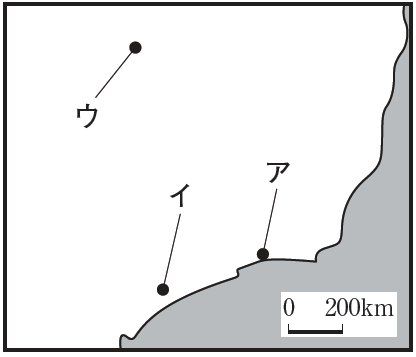

〔問1〕 次のⅠの文章は,略地図中に で示したA〜Dのいずれかの範囲の海域と都市の様子についてまとめたものである。Ⅱのア〜エのグラフは,略地図中のA〜Dのいずれかの範囲内に●で示した都市の,年平均気温と年降水量及び各月の平均気温と降水量を示したものである。Ⅰの文章で述べている海域と都市に当てはまるのは,略地図中のA〜Dのうちのどれか,また,その範囲内に位置する都市のグラフに当てはまるのは,Ⅱのア〜エのうちのどれか。

で示したA〜Dのいずれかの範囲の海域と都市の様子についてまとめたものである。Ⅱのア〜エのグラフは,略地図中のA〜Dのいずれかの範囲内に●で示した都市の,年平均気温と年降水量及び各月の平均気温と降水量を示したものである。Ⅰの文章で述べている海域と都市に当てはまるのは,略地図中のA〜Dのうちのどれか,また,その範囲内に位置する都市のグラフに当てはまるのは,Ⅱのア〜エのうちのどれか。

Ⅰ

イスラム商人が,往路は夏季に発生する南西の風とその風の影響による海流を,復路は冬季に発生する北東の風とその風の影響による海流を利用して,三角帆のダウ船で航海をしていた。●で示した都市では,季節風(モンスーン)による雨の到来を祝う文化が見られ,降水量が物価動向にも影響するため,気象局が「モンスーン入り」を発表している。

Ⅱ

(気象庁のホームページより作成)

4

〔問2〕 次の表のア〜エは,コンテナ埠頭が整備された港湾が位置する都市のうち,略地図中にP〜Sで示した,釜山,シンガポール,ドバイ,ロッテルダムのいずれかの都市に位置する港湾の,2018年における総取扱貨物量と様子についてまとめたものである。略地図中のP〜Sのそれぞれの都市に位置する港湾に当てはまるのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

ア 総取扱貨物量

| 港湾の様子 | 経済大国を最短距離で結ぶ大圏航路上付近に位置する利点を生かし,国際貨物の物流拠点となるべく,国家事業として港湾整備が進められ,2018年にはコンテナ取扱量は世界第6位となっている。 |

イ 総取扱貨物量

| 港湾の様子 | 石油の輸送路となる海峡付近に位置し,石油依存の経済からの脱却を図る一環として,この地域の物流を担う目的で港湾が整備され,2018年にはコンテナ取扱量は世界第10位となっている。 |

ウ 総取扱貨物量

| 港湾の様子 | 複数の国を流れる河川の河口に位置し,2020年では域内の国の人口の合計が約4億5000万人,国内総生産(GDP)の合計が約15兆2000億ドルの単一市場となる地域の中心的な貿易港で,2018年にはコンテナ取扱量は世界第11位となっている。 |

エ 総取扱貨物量

| 港湾の様子 | 人口密度約人を超える国の南部に位置し,地域の安定と発展を目的に1967年に5か国で設立され現在10か国が加盟する組織において,ハブ港としての役割を果たし,2018年にはコンテナ取扱量は世界第2位となっている。 |

(注)国内総生産とは,一つの国において新たに生み出された価値の総額を示した数値のことである。

(「データブック オブ・ザ・ワールド」2021年版などより作成)

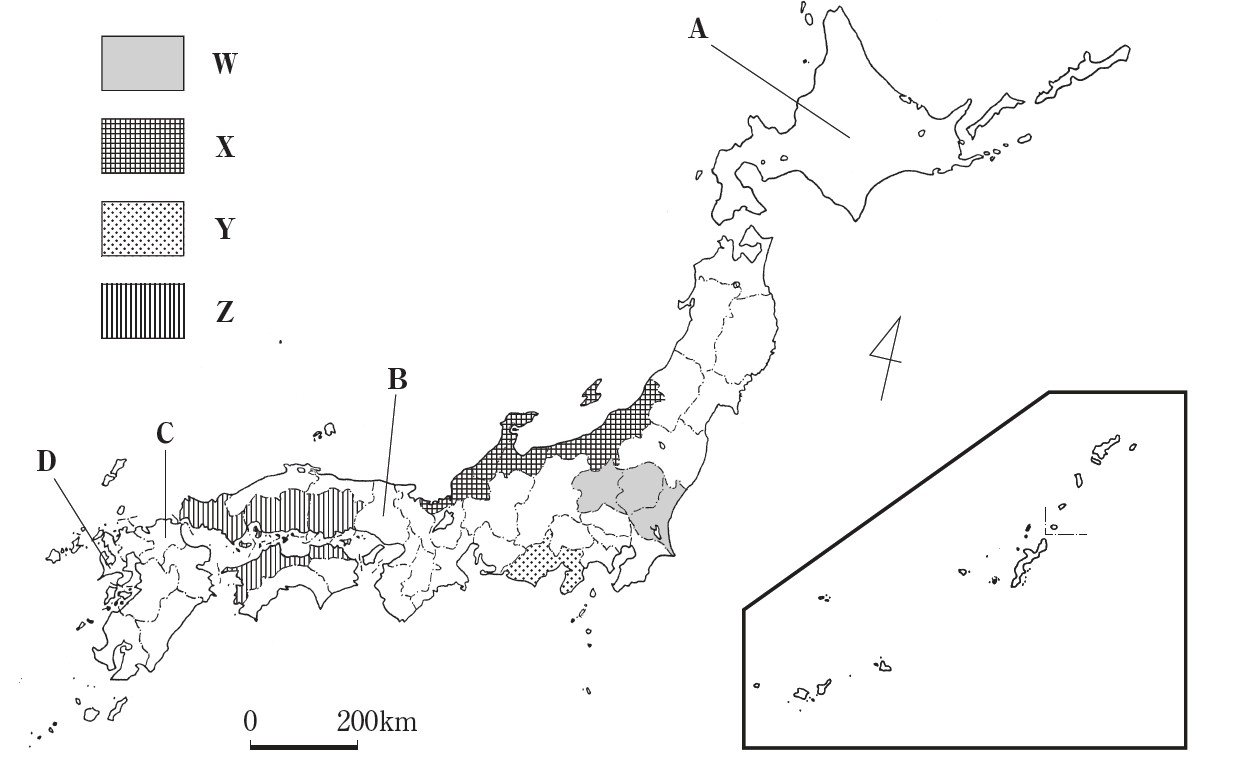

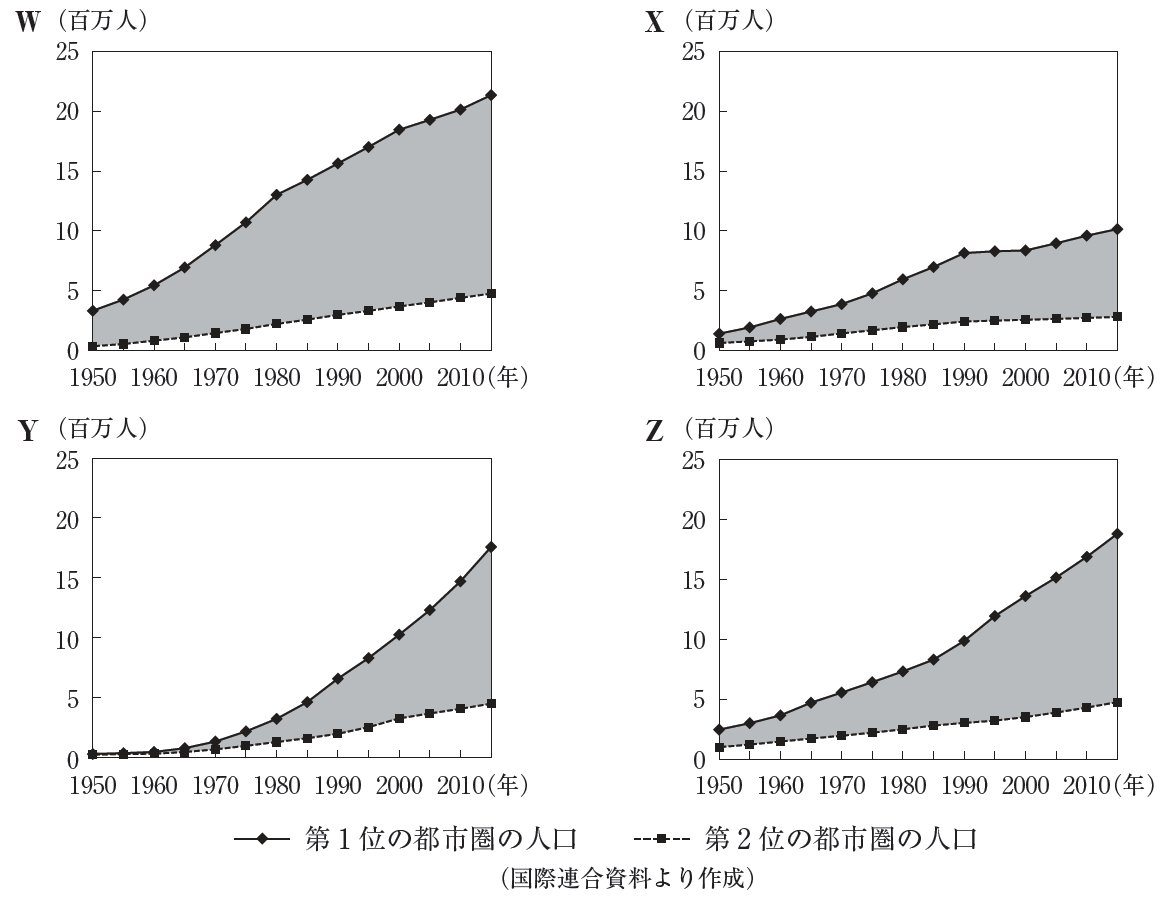

〔問3〕 次のⅠとⅡの表のア〜エは,略地図中に で示したW〜Zのいずれかの国に当てはまる。Ⅰの表は,1999年と2019年における日本の輸入総額,日本の主な輸入品目と輸入額を示したものである。Ⅱの表は,1999年と2019年における輸出総額,輸出額が多い上位3位までの貿易相手国を示したものである。Ⅲの文章は,略地図中のW〜Zのいずれかの国について述べたものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは,略地図中のW〜Zのうちのどれか,また,ⅠとⅡの表のア〜エのうちのどれか。

で示したW〜Zのいずれかの国に当てはまる。Ⅰの表は,1999年と2019年における日本の輸入総額,日本の主な輸入品目と輸入額を示したものである。Ⅱの表は,1999年と2019年における輸出総額,輸出額が多い上位3位までの貿易相手国を示したものである。Ⅲの文章は,略地図中のW〜Zのいずれかの国について述べたものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは,略地図中のW〜Zのうちのどれか,また,ⅠとⅡの表のア〜エのうちのどれか。

|

|

日本の

輸入総額

(億円) |

日本の主な輸入品目と

輸入額(億円) |

|---|

|

ア |

1999年 |

|

電気機器

|

一般機械

|

液化天然

ガス |

|---|

|

2019年 |

|

電気機器

|

液化天然

ガス |

一般機械

|

|

イ |

1999年 |

|

金属鉱及び

くず |

非鉄金属

|

飼料 |

|---|

|

2019年 |

|

金属鉱及び

くず |

液化天然

ガス |

揮発油 |

|

ウ |

1999年 |

|

一般機械

|

コーヒー |

植物性

原材料 |

|---|

|

2019年 |

|

精密機器類

|

電気機器

|

果実 |

|

エ |

1999年 |

|

一般機械

|

電気機器

|

果実 |

|---|

|

2019年 |

|

電気機器

|

金属鉱及び

くず |

一般機械

|

(「データブック オブ・ザ・ワールド」2021年版などより作成)

|

|

輸出総額

(億ドル) |

輸出額が多い上位3位までの

貿易相手国 |

|---|

|

1位 |

2位 |

3位 |

|

ア |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

シンガポール |

日本 |

|---|

|

2019年 |

|

中華人民

共和国 |

シンガポール |

アメリカ

合衆国 |

|

イ |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

スイス |

イギリス |

|---|

|

2019年 |

|

中華人民

共和国 |

アメリカ

合衆国 |

カナダ |

|

ウ |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

オランダ |

イギリス |

|---|

|

2019年 |

|

アメリカ

合衆国 |

オランダ |

ベルギー |

|

エ |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

日本 |

オランダ |

|---|

|

2019年 |

|

アメリカ

合衆国 |

日本 |

中華人民

共和国 |

(国際連合貿易統計データベースより作成)

Ⅲ

1946年に独立したこの国では,軽工業に加え電気機器関連の工業に力を注ぎ,外国企業によるバナナ栽培などの一次産品中心の経済から脱却を図ってきた。1989年にはアジア太平洋経済協力会議(APEC)に参加し,1999年と比較して2019年では,日本の輸入総額は2倍に届かないものの増加し,貿易相手国としての中華人民共和国の重要性が増している。1960年代から日本企業の進出が見られ,近年では,人口が1億人を超え,英語を公用語としていることからコールセンターなどのサービス産業も発展している。

![]() で

で

![]() で

で![]() で

で![]() で

で![]() で示した

で示した![]() で

で