令和

理科

注意

| 1 | 問題は |

| 2 | 検査 |

| 3 | 声を |

| 4 | 計算が |

| 5 | 答えは |

| 6 | 答えは |

| 7 | 答えを |

| 8 | 答えを |

| 9 | 受検 |

| 10 | 解答 |

問題は

1

次の

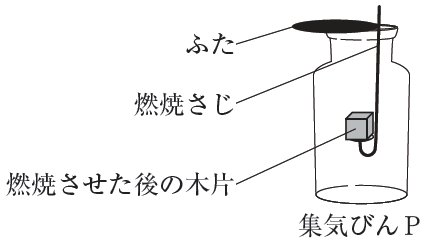

〔問1〕 図1は,質量を

燃焼

燃焼

図1

図2

|

|

燃焼 |

石灰水が |

|---|---|---|

|

ア |

木片 |

集気びんP |

|

イ |

スチールウール |

集気びんP |

|

ウ |

木片 |

集気びんQ |

|

エ |

スチールウール |

集気びんQ |

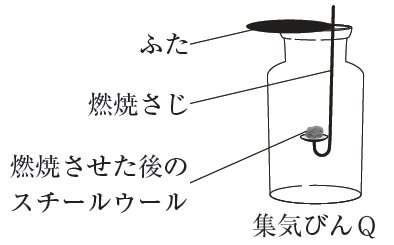

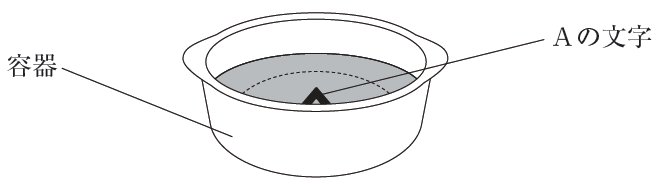

〔問2〕 図3は,ヒトの![]() )は

)は

血管A〜

図3

|

|

動脈 |

動脈血が |

|---|---|---|

|

ア |

血管Aと |

血管Bと |

|

イ |

血管Aと |

血管Aと |

|

ウ |

血管Cと |

血管Bと |

|

エ |

血管Cと |

血管Aと |

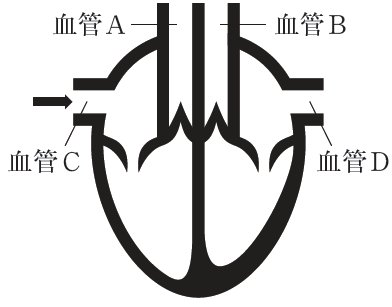

〔問3〕 図4は,平らな

図4

|

|

水中から |

「A」の |

|---|---|---|

|

ア |

屈折角より |

容器の |

|

イ |

屈折角より |

容器の |

|

ウ |

入射角より |

容器の |

|

エ |

入射角より |

容器の |

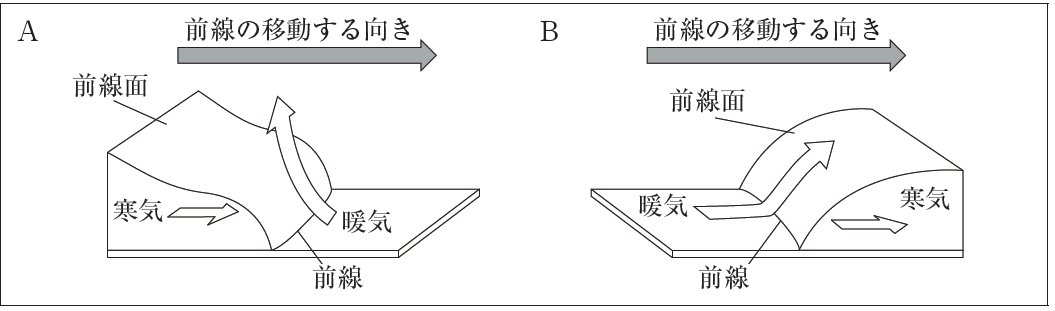

〔問4〕 前線が![]() )で

)で

暖気と

密度が

ア A,C イ A,D ウ B,C エ B,D

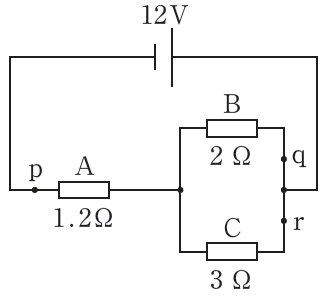

〔問5〕 図5は,の

図5

ア

イ

ウ

エ

2

生徒が,国際

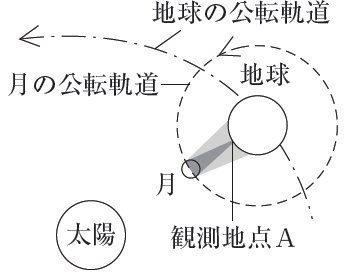

<レポート1> 日食に

金環

日食が

図1

〔問1〕 <レポート1>から,図1の

|

|

真南の |

1週間後に |

|---|---|---|

|

ア |

12時 |

上弦の |

|

イ |

18時 |

上弦の |

|

ウ |

12時 |

下弦の |

|

エ |

18時 |

下弦の |

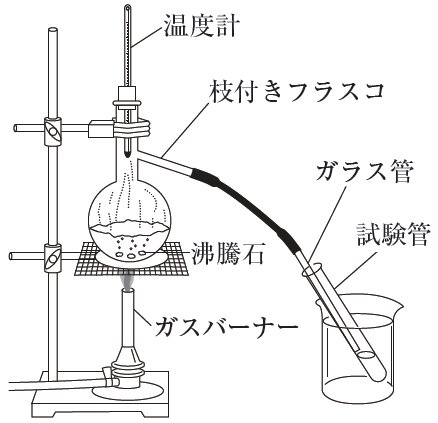

<レポート2> 国際

国際

蒸留により

表1

|

蒸発 |

観察 |

|---|---|

|

水溶液A |

結晶が |

|

液体B |

結晶が |

図2

〔問2〕 <レポート2>から,結晶に

|

|

結晶に |

水溶液Aの |

|---|---|---|

|

ア |

混合物 |

より |

|

イ |

化合物 |

より |

|

ウ |

混合物 |

より |

|

エ |

化合物 |

より |

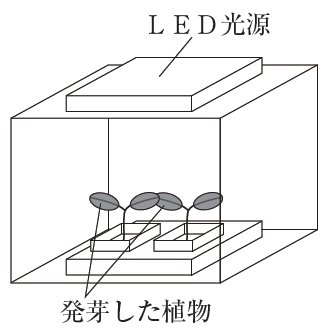

<レポート3> 国際

国際

植物の

図3

〔問3〕 <レポート3>から,上下に

|

|

上下に |

光合成で |

|---|---|---|

|

ア |

光が |

道管 |

|

イ |

光が |

師管 |

|

ウ |

光が |

道管 |

|

エ |

光が |

師管 |

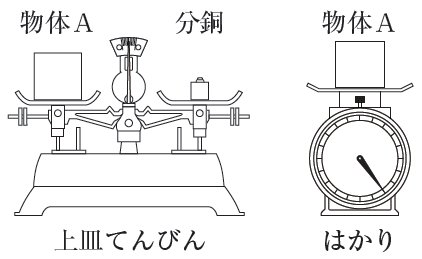

<レポート4> 月面での

国際

地球上で

また,重力の

図4のような

図4

〔問4〕 <レポート4>から,図4のような

|

|

上皿 |

はかりに |

|---|---|---|

|

ア |

の |

約 |

|

イ |

の |

約 |

|

ウ |

の |

約 |

|

エ |

の |

約 |

3

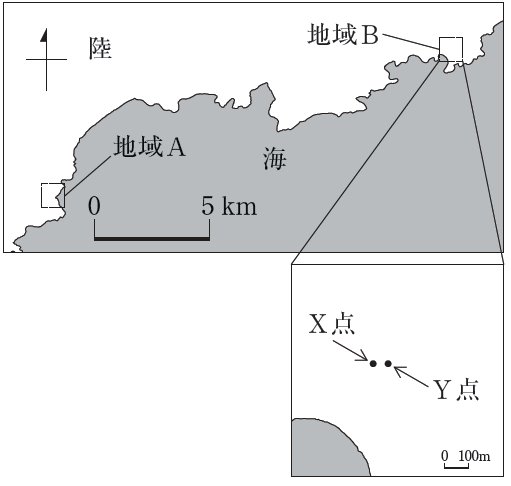

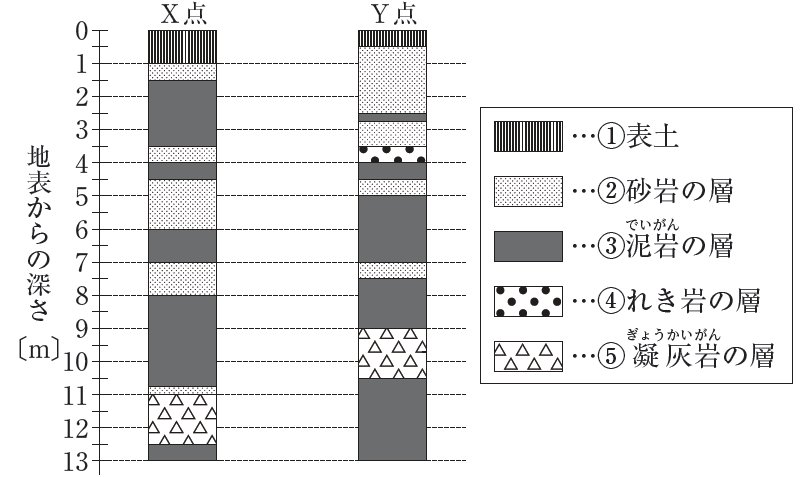

岩石や

<観察>を

<観察>

図1は,岩石の

図1

| (1) | 地域Aでは,特徴的な |

| (2) | 岩石Pと |

| (3) | 地域Bに |

| なお,X点の |

<結果>

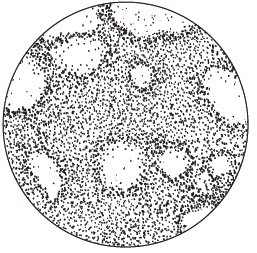

(1) <観察>の

表1

|

|

岩石P |

岩石Q |

|---|---|---|

|

スケッチ |

|

|

|

特徴 |

全体的に |

全体的に |

|

教科書や |

無色 |

丸い |

(2) 図2は

〔問1〕 <結果>の

|

|

岩石Pと |

れき岩を |

|---|---|---|

|

ア |

岩石Pは |

角が |

|

イ |

岩石Pは |

角ばった |

|

ウ |

岩石Pは |

角が |

|

エ |

岩石Pは |

角ばった |

〔問2〕 <結果>の

|

|

岩石Qが |

同じ |

|---|---|---|

|

ア |

魚類と |

アンモナイト |

|

イ |

魚類と |

三葉虫 |

|

ウ |

鳥類が |

アンモナイト |

|

エ |

鳥類が |

三葉虫 |

〔問3〕 <結果>の

| ア | 流水で |

| イ | 流水で |

| ウ | 流水で |

| エ | 流水で |

〔問4〕 <結果>の

X点の

ア 高く イ 低く ウ 高く エ 低く

4

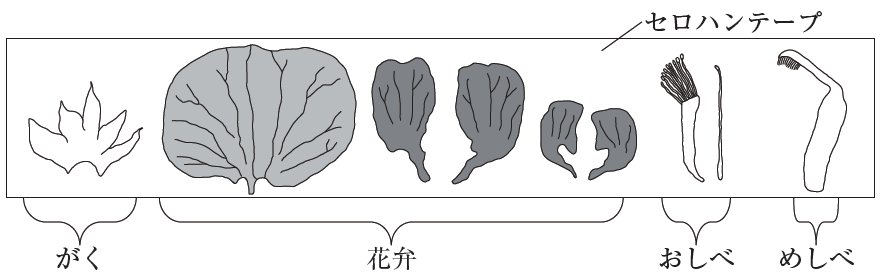

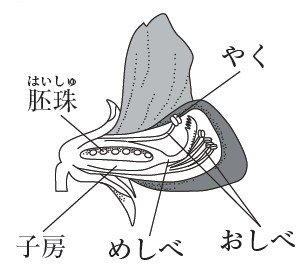

植物の

<観察>を

<観察>

| (1) | メンデルの |

| (2) | (1)から |

| (3) | (1)から |

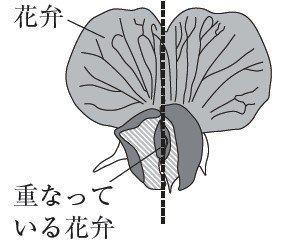

図1

<結果1>

| (1) | <観察>の |

図2

| (2) | <観察>の |

図3

次に,<実験>を

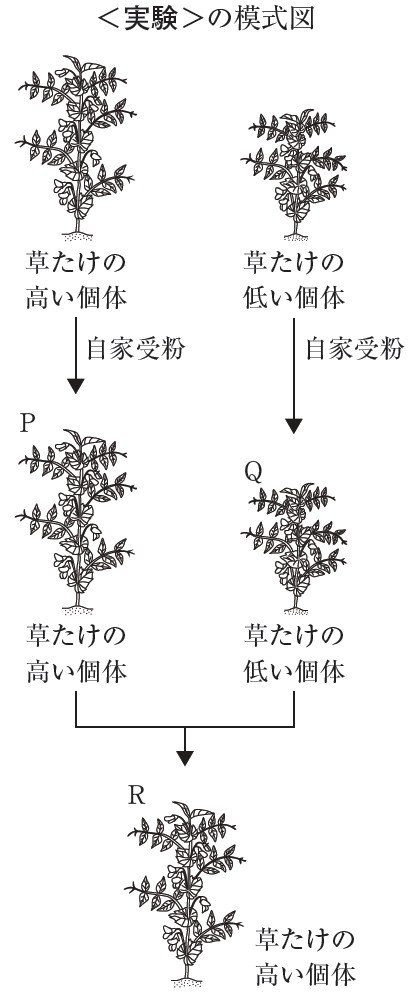

<実験>

| (1) | 校庭で |

| (2) | 草たけが |

| (3) | 草たけが |

| (4) | (2)で |

| (5) | (3)で |

| (6) | (4)で |

| (7) | (6)の |

| (8) | (7)で |

<結果2>

| (1) | <実験>の |

| (2) | <実験>の |

| (3) | <実験>の |

図4

〔問1〕 <結果1>の

|

|

子葉の |

胚珠が |

|---|---|---|

|

ア |

1枚 |

被子 |

|

イ |

1枚 |

裸子 |

|

ウ |

2枚 |

被子 |

|

エ |

2枚 |

裸子 |

〔問2〕 <実験>の

|

|

花粉管の |

受精卵 |

|---|---|---|

|

ア |

卵 |

7本 |

|

イ |

卵 |

14本 |

|

ウ |

卵細胞 |

7本 |

|

エ |

卵細胞 |

14本 |

〔問3〕 <結果2>の

| ア | 草たけの |

| イ | 草たけの |

| ウ | 全て |

| エ | 全て |

〔問4〕 メンデルが

ただし,エンドウの

<モデル

| (1) | 親の |

| (2) | 子の |

<考察>

<モデル

<考察>の

ア AAと

5

イオンの

<実験1>を

<実験1>

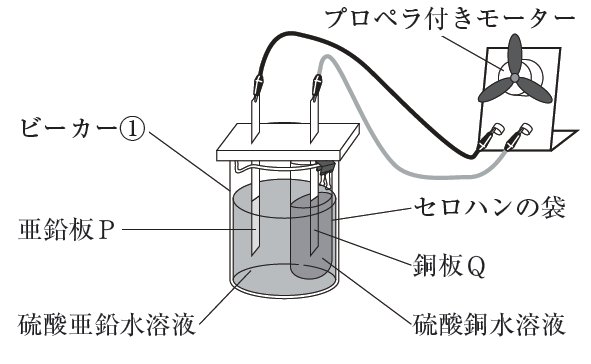

| (1) | 図1のように,ビーカー①に |

図1

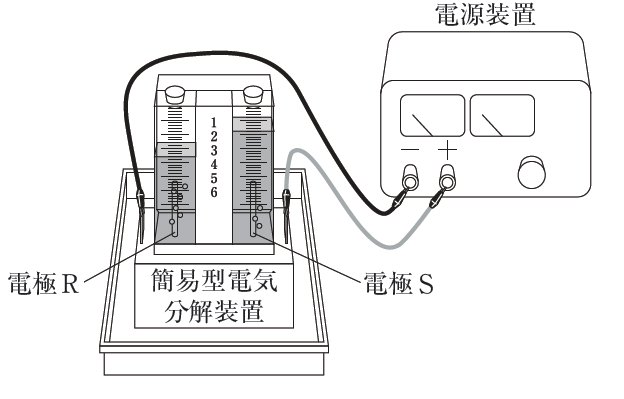

| (2) | 図2のように,簡易型 |

図2

<結果1>

| (1) | <実験1>の |

| (2) | <実験1>の |

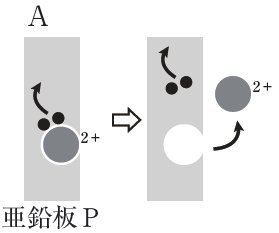

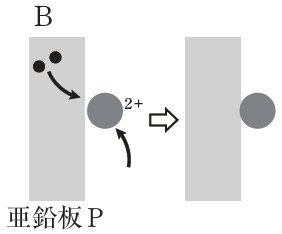

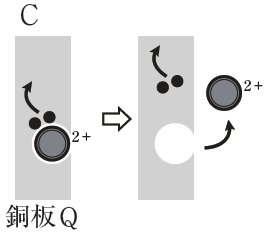

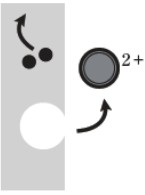

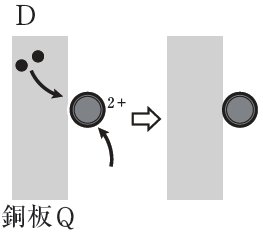

〔問1〕 <結果1>の![]() ,亜鉛

,亜鉛![]() ,銅

,銅![]() ,銅

,銅![]() ,電子

,電子![]() と

と

ア A,C イ A,D ウ B,C エ B,D

〔問2〕 <結果1>の

|

|

合わせた |

合わせた |

電極Rで |

電極Sで |

|---|---|---|---|---|

|

ア |

増える。 |

減る。 |

空気より |

水に |

|

イ |

増える。 |

増える。 |

空気より |

水に |

|

ウ |

増える。 |

減る。 |

空気より |

水に |

|

エ |

減る。 |

増える。 |

空気より |

水に |

|

オ |

減る。 |

減る。 |

空気より |

水に |

|

カ |

減る。 |

増える。 |

空気より |

水に |

次に,<実験2>を

<実験2>

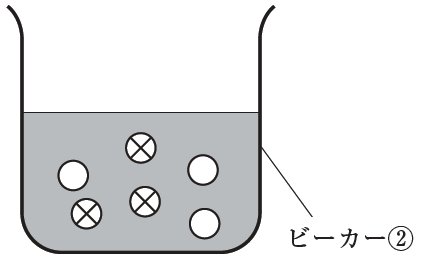

| (1) | ビーカー②に |

図3

| (2)水酸化 | |

| (3)(2)の | |

| (4)(3)の | |

| (5)緑色に |

<結果2>

スライドガラスには,塩化ナトリウムの

〔問3〕 <実験2>の

ただし,<化学

<化学

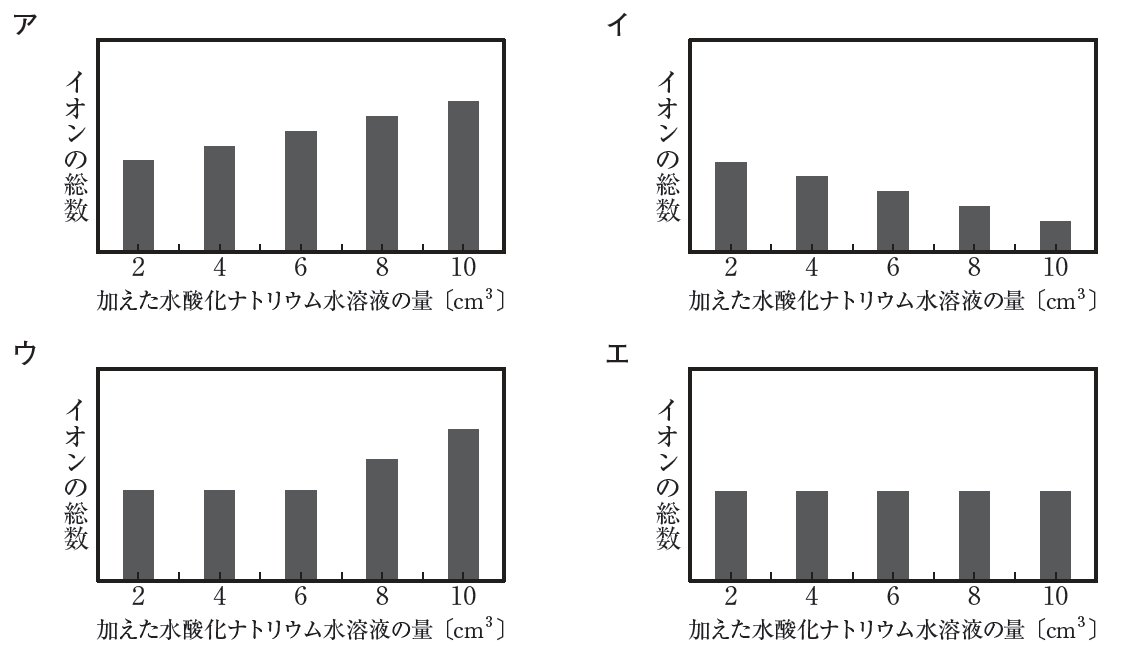

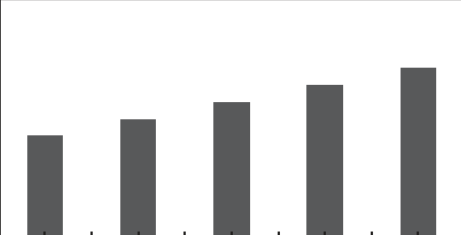

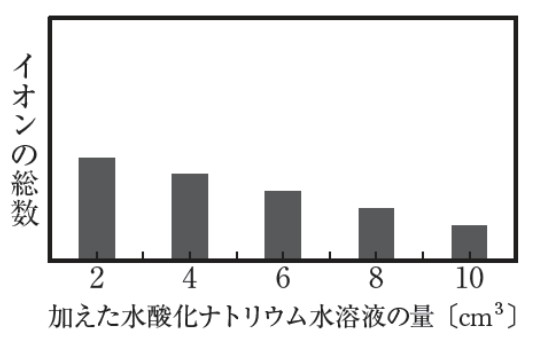

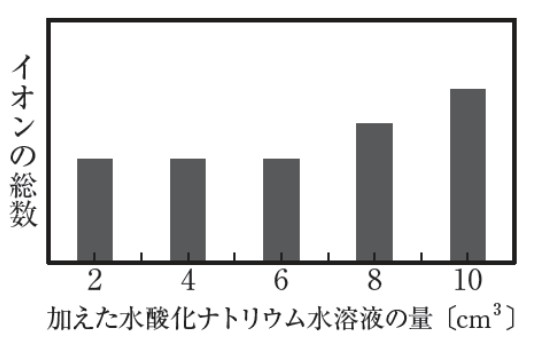

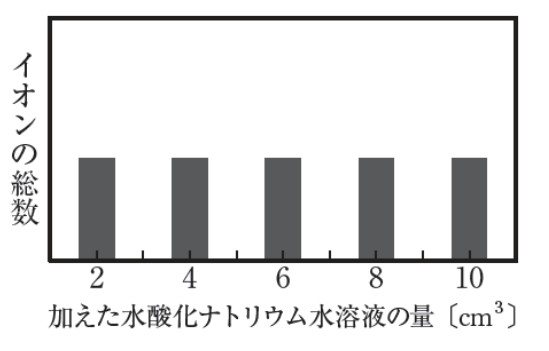

〔問4〕 <実験2>の

6

物体の

<実験>を

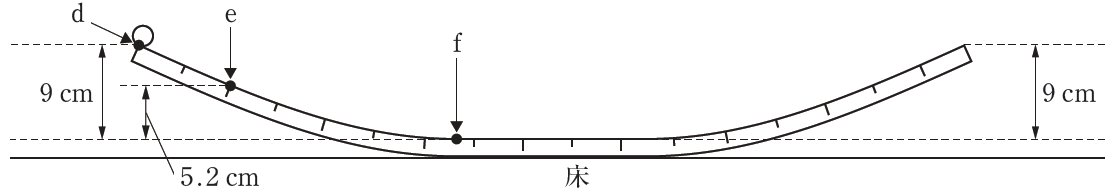

<実験>

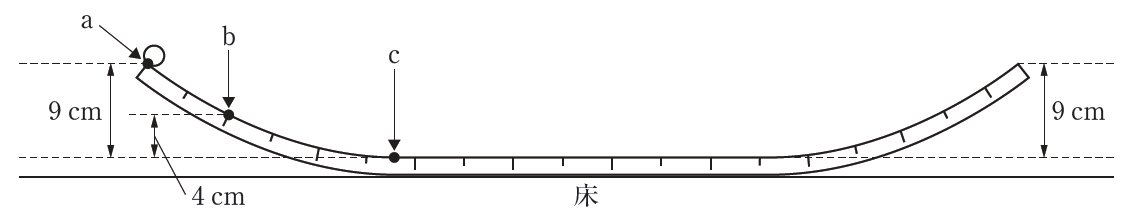

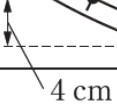

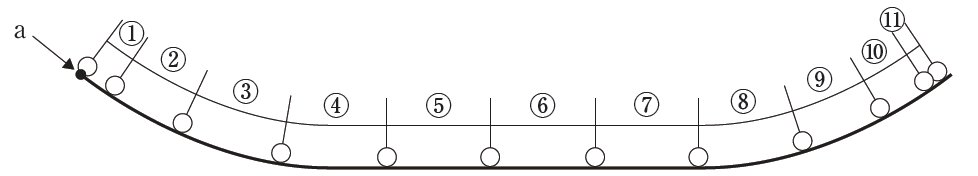

| (1) | 形が |

| (2) | レールA上の |

| (3) | (2)で |

| (4) | ストロボ |

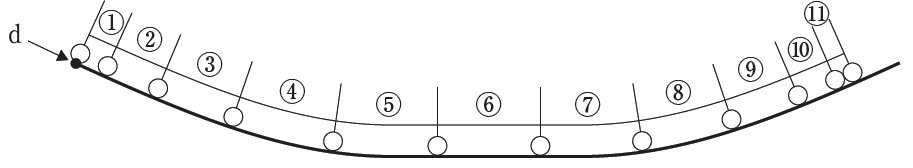

| (5) | レールBに |

| (6) | レールAと |

図1

レールA

レールB

図2

レールA

レールB

<結果>

|

区間 |

① |

② |

③ |

④ |

⑤ |

⑥ |

⑦ |

⑧ |

⑨ |

⑩ |

⑪ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

時間 [s] |

0- |

0.1- |

0.2- |

0.3- |

0.4- |

0.5- |

0.6- |

0.7- |

0.8- |

0.9- |

1.0- |

|

レールAに |

3.6 |

7.9 |

10.4 |

10.9 |

10.9 |

10.9 |

10.8 |

10.6 |

9.0 |

5.6 |

1.7 |

|

レールBに |

3.2 |

5.6 |

8.0 |

10.5 |

10.9 |

10.9 |

10.6 |

9.5 |

6.7 |

4.2 |

1.8 |

〔問1〕 <結果>から,レールA上の

ア

イ

ウ

エ

〔問2〕 <結果>から,小球が

| ア力の | |

| イ力の | |

| ウ力の | |

| エ力の |

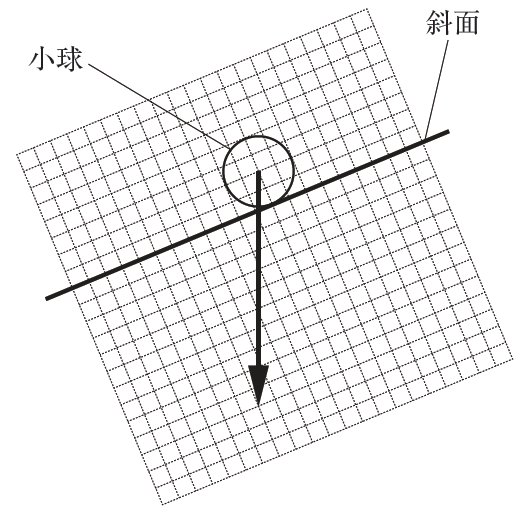

〔問3〕 図3の

図3

〔問4〕 <実験>の

|

|

点bと |

点cと |

|---|---|---|

|

ア |

点bの |

点fの |

|

イ |

点bの |

ほぼ |

|

ウ |

ほぼ |

点fの |

|

エ |

ほぼ |

ほぼ |