3

2

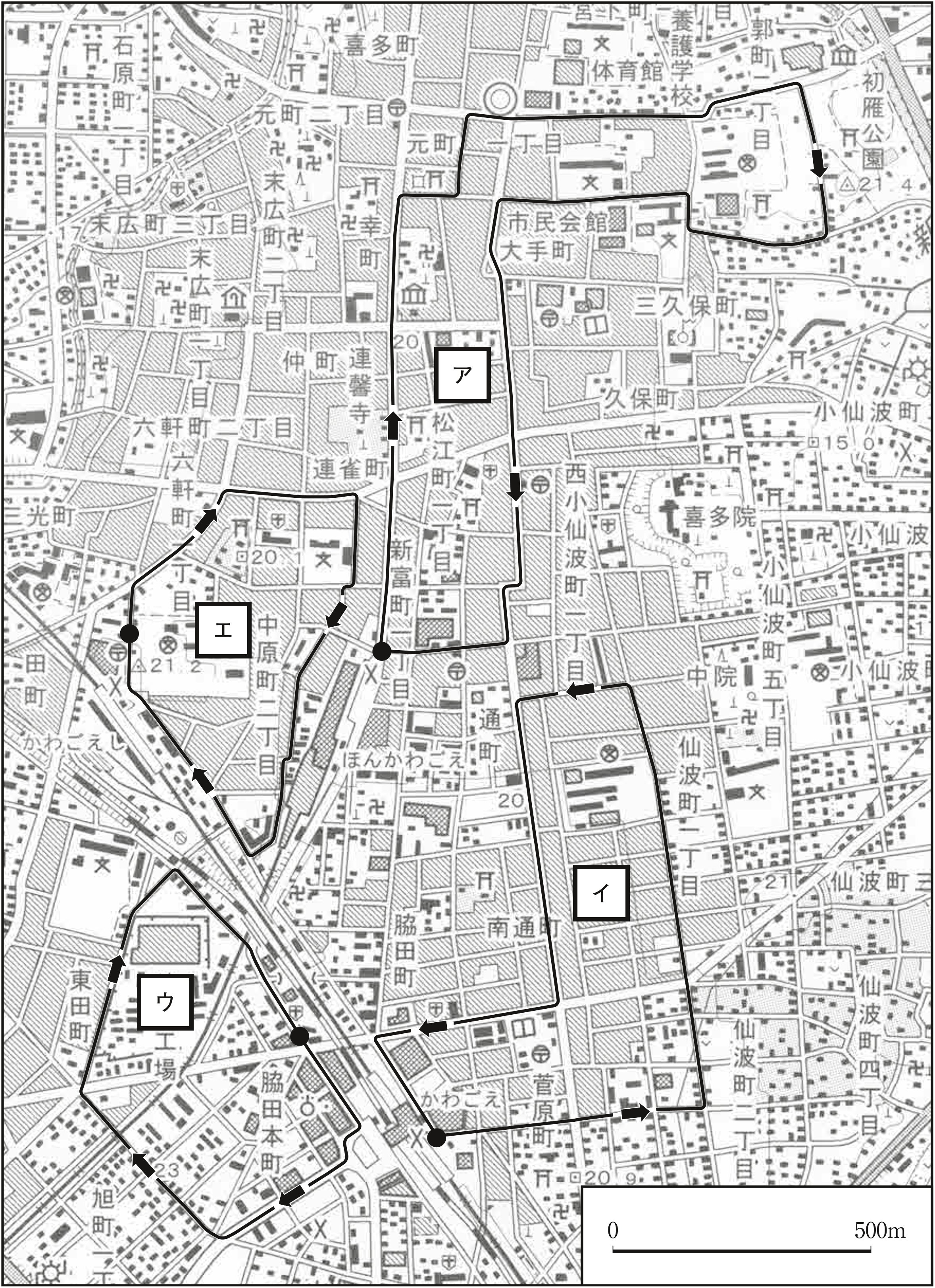

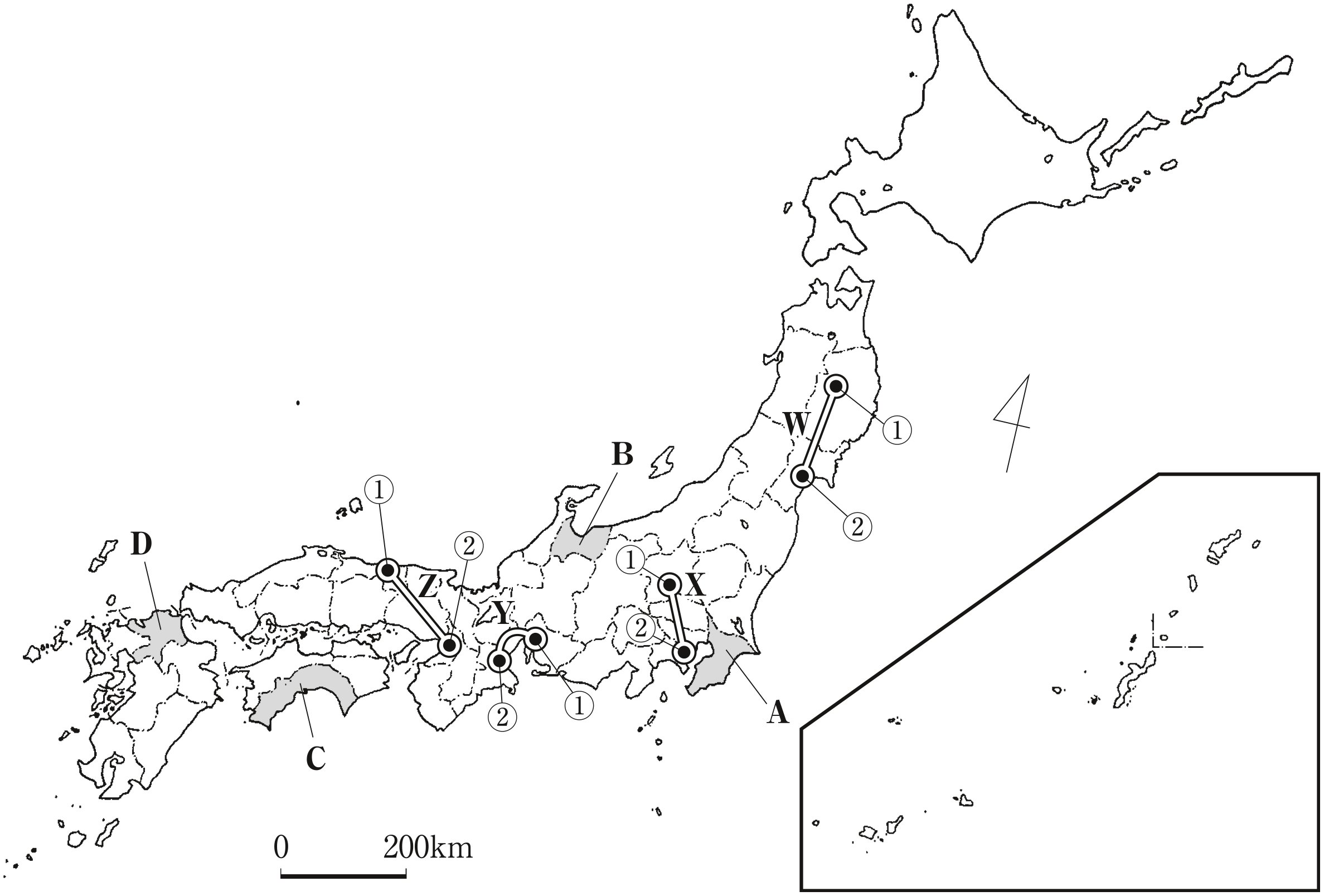

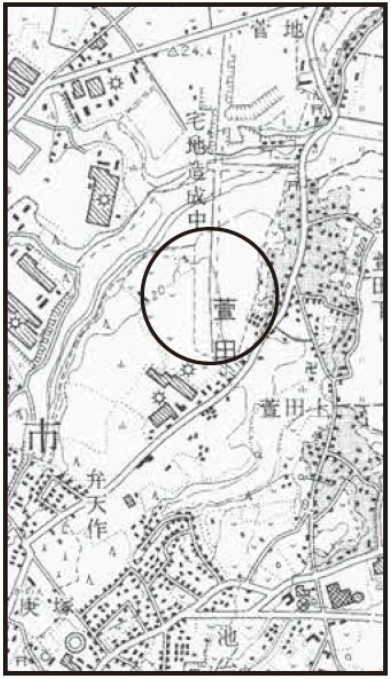

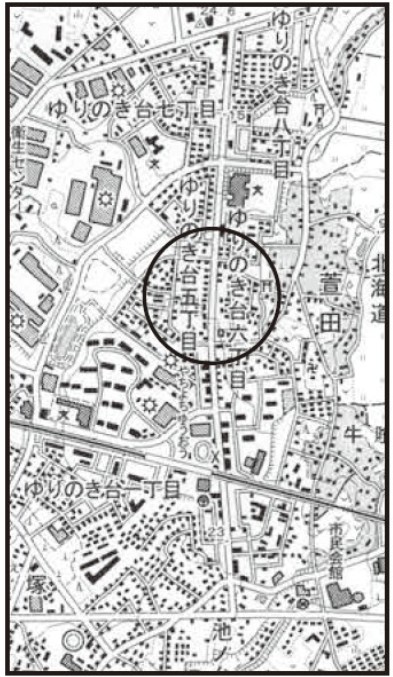

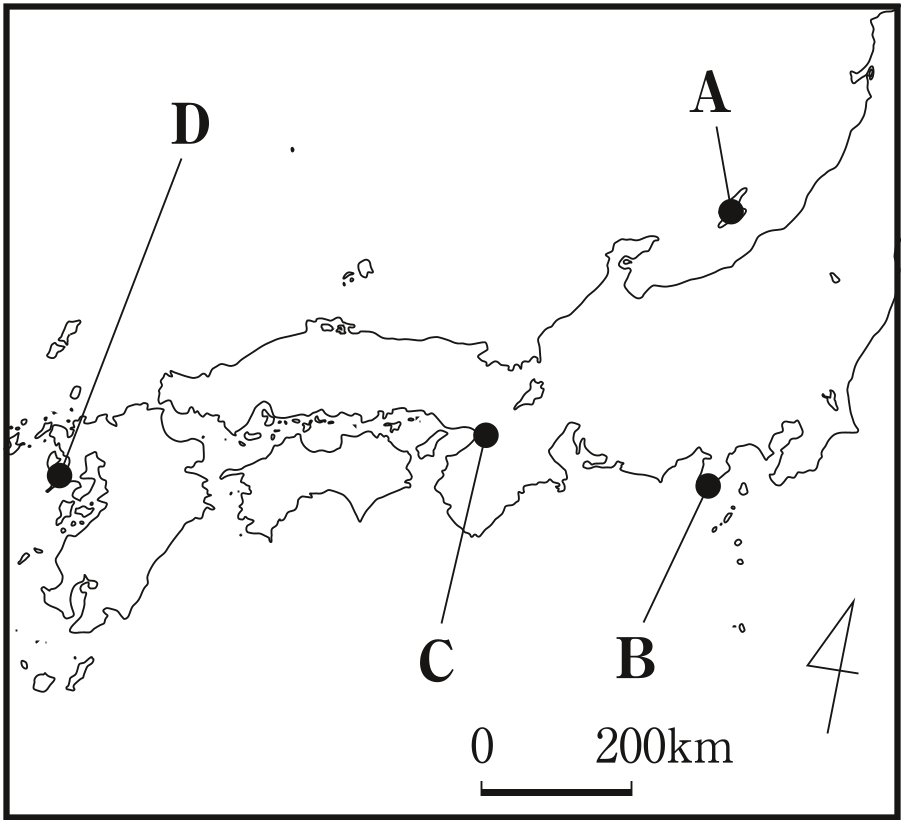

次の略地図を見て,あとの各問に答えよ。

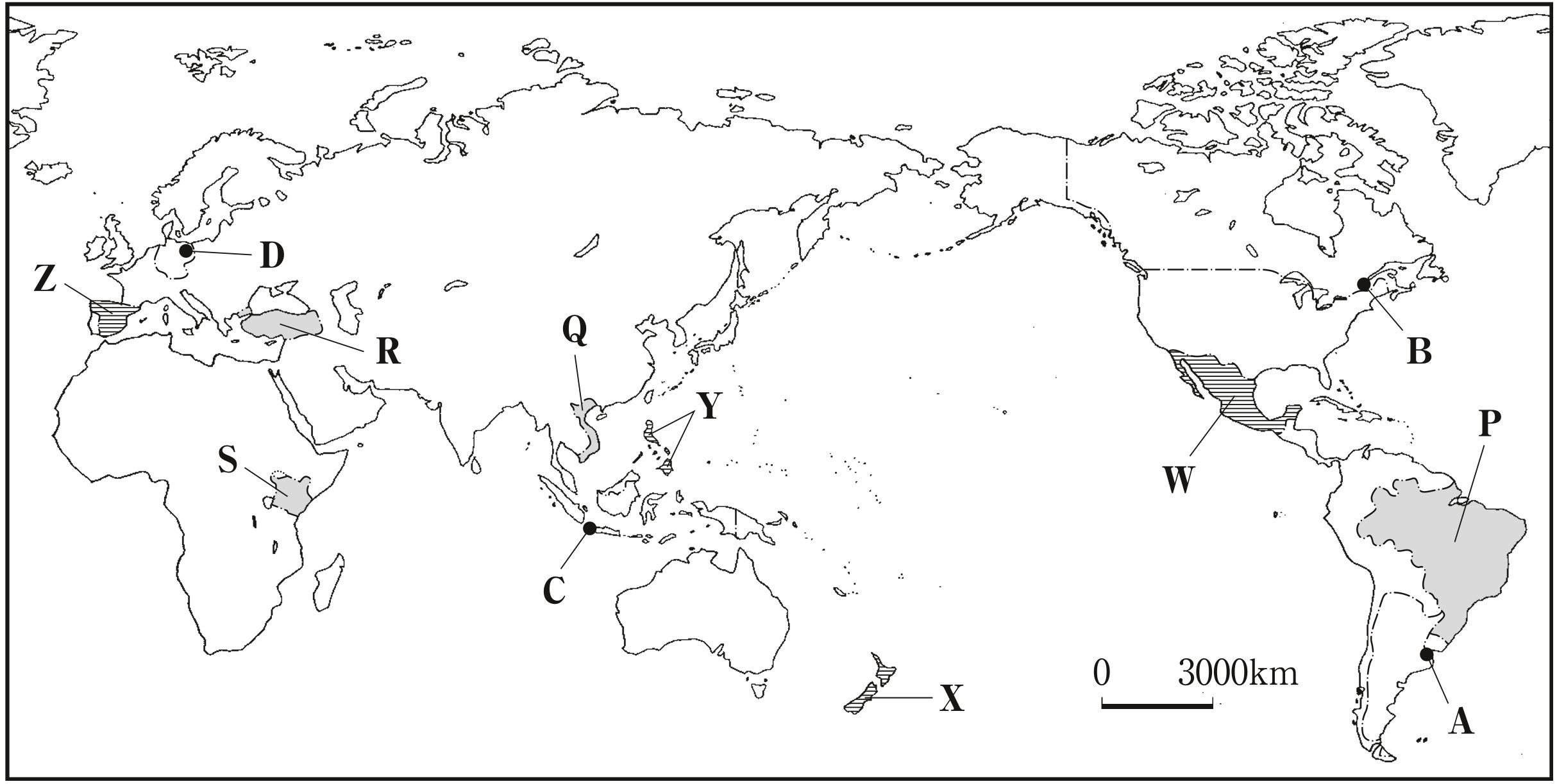

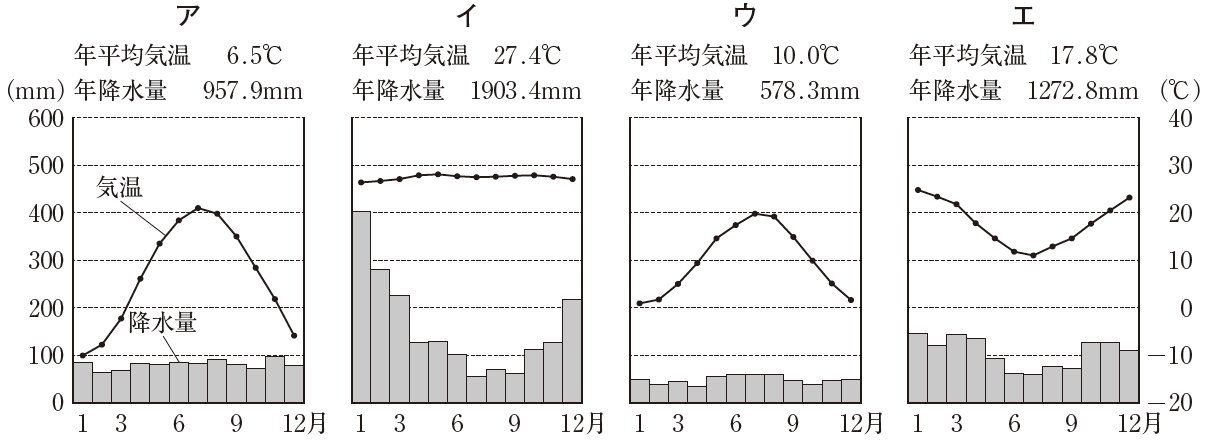

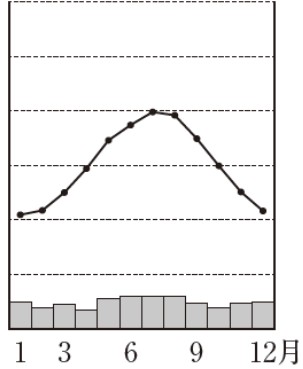

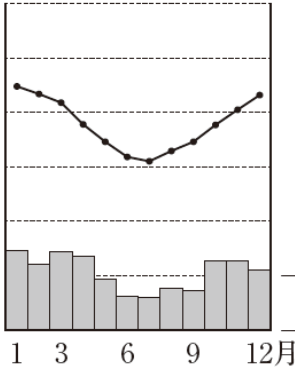

〔問1〕 次のⅠのア〜エのグラフは,略地図中にA〜Dで示したいずれかの都市の,年平均気温と年降水量及び各月の平均気温と降水量を示したものである。Ⅱの表のア〜エは,略地図中にA〜Dで示したいずれかの都市を含む国の,2017年における米,小麦,とうもろこし,じゃがいもの生産量を示したものである。略地図中のDの都市のグラフに当てはまるのは,Ⅰのア〜エのうちのどれか,また,その都市を含む国の,2017年における米,小麦,とうもろこし,じゃがいもの生産量に当てはまるのは,Ⅱの表のア〜エのうちのどれか。

Ⅰ

(「理科年表」令和2年などより作成)

Ⅱ

|

|

米

(万 ) |

小麦

(万 ) |

とうもろこし

(万 ) |

じゃがいも

(万 ) |

|

ア |

|

— |

|

|

|

イ |

|

|

|

|

|

ウ |

— |

|

|

|

|

エ |

— |

|

|

|

(注)—は,生産量が不明であることを示す。(「データブック オブ・ザ・ワールド」2020年版などより作成)

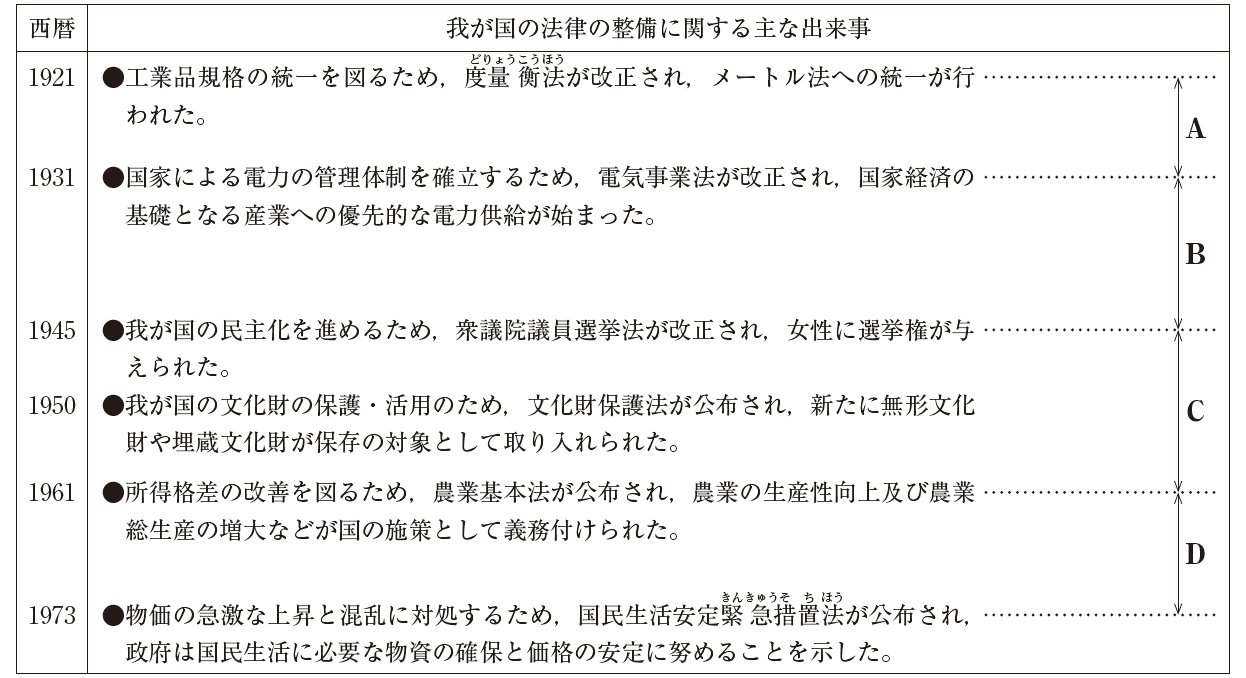

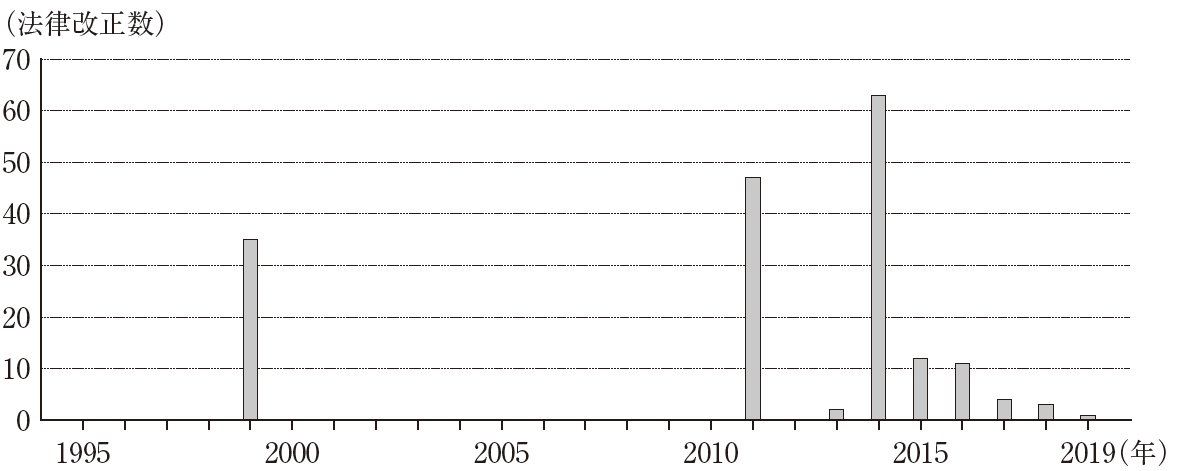

4

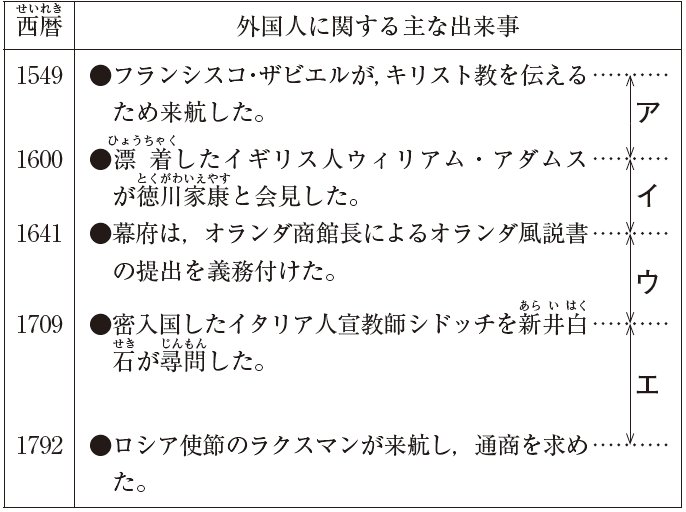

〔問2〕 次の表のア〜エは,略地図中に で示したP〜Sのいずれかの国の,2017年におけるコーヒー豆と茶の生産量,国土と食文化の様子についてまとめたものである。略地図中のP〜Sのそれぞれの国に当てはまるのは,次のア〜エのうちではどれか。

で示したP〜Sのいずれかの国の,2017年におけるコーヒー豆と茶の生産量,国土と食文化の様子についてまとめたものである。略地図中のP〜Sのそれぞれの国に当てはまるのは,次のア〜エのうちではどれか。

《国土と食文化の様子》

ア コーヒー豆 生産量不明 茶

| ○ | 北西部には二つの州を隔てる海峡が位置し,北部と南部も海に面し,中央部には首都が位置する高原が広がっている。 |

| ○ | 帝国時代からコーヒーが飲まれ,共和国時代に入り紅茶の消費量も増え,トマトや羊肉のスープを用いた料理などが食べられている。 |

イ コーヒー豆 茶

| ○ | 北部の盆地には流域面積約の河川が東流し,南部にはコーヒー栽培に適した土壌が分布し,首都が位置する高原が広がっている。 |

| ○ | ヨーロッパ風に,小さなカップで砂糖入りの甘いコーヒーが飲まれ,豆と牛や豚の肉を煮込んだ料理などが食べられている。 |

ウ コーヒー豆 茶

| ○ | 南北方向に国境を形成する山脈が走り,北部には首都が位置する平野が,南部には国内最大の稲作地域である三角州が広がっている。 |

| ○ | 練乳入りコーヒーや主に輸入小麦で作られたフランス風のパンが見られ,スープに米粉の麺と野菜を入れた料理などが食べられている。 |

エ コーヒー豆 茶

| ○ | 中央部には標高を超える火山が位置し,西部には茶の栽培に適した土壌が分布し,首都が位置する高原が広がっている。 |

| ○ | イギリス風に紅茶を飲む習慣が見られ,とうもろこしの粉を湯で練った主食と,野菜を炒め塩で味付けした料理などが食べられている。 |

(注)—は,生産量が不明であることを示す。

(「データブック オブ・ザ・ワールド」2020年版などより作成)

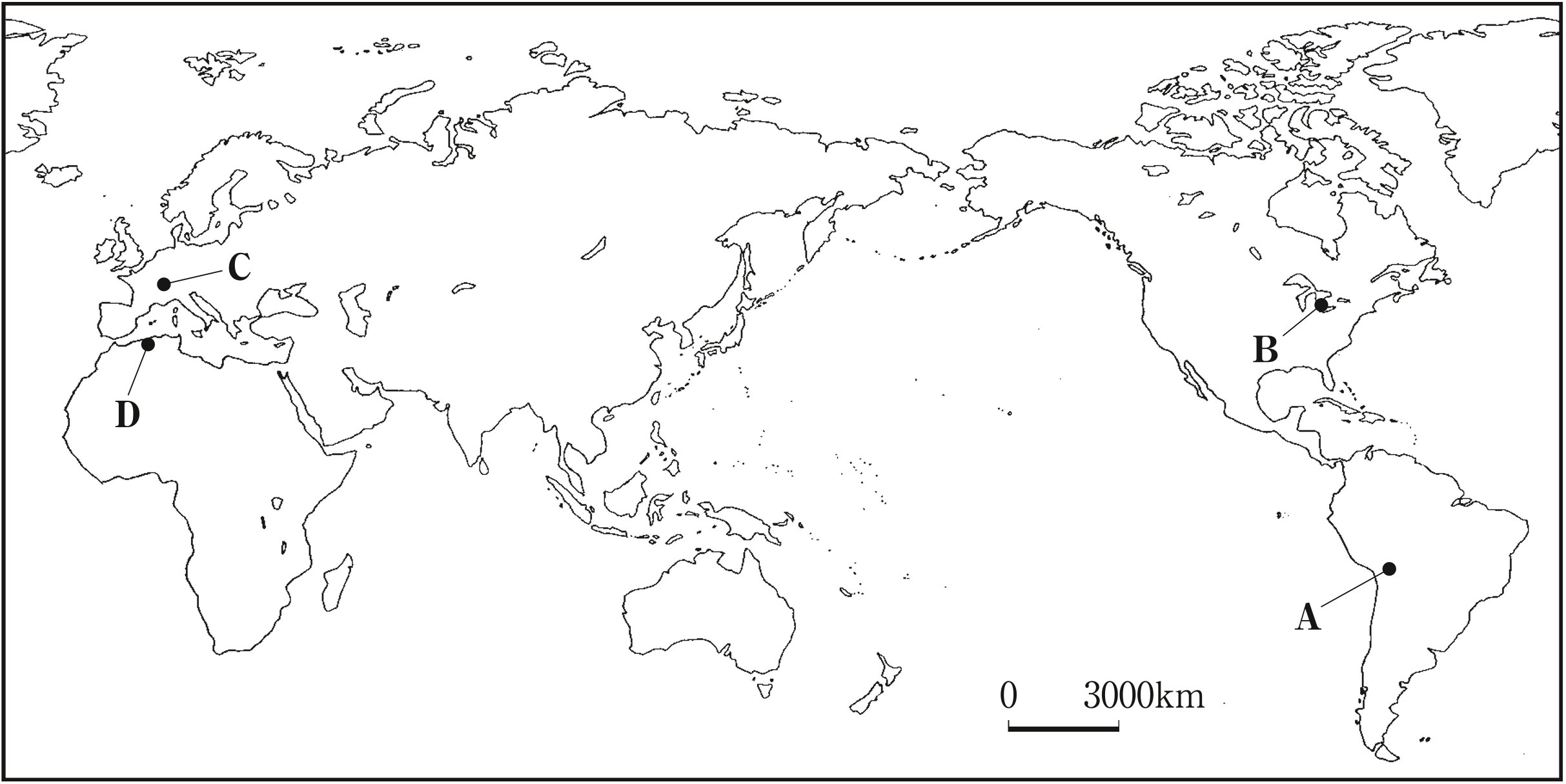

〔問3〕 次のⅠとⅡの表のア〜エは,略地図中に で示したW〜Zのいずれかの国に当てはまる。Ⅰの表は,1999年と2019年における日本の輸入総額,農産物の日本の主な輸入品目と輸入額を示したものである。Ⅱの表は,1999年と2019年における輸出総額,輸出額が多い上位3位までの貿易相手国を示したものである。Ⅲの文章は,ⅠとⅡの表におけるア〜エのいずれかの国について述べたものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは,ⅠとⅡの表のア〜エのうちのどれか,また,略地図中のW〜Zのうちのどれか。

で示したW〜Zのいずれかの国に当てはまる。Ⅰの表は,1999年と2019年における日本の輸入総額,農産物の日本の主な輸入品目と輸入額を示したものである。Ⅱの表は,1999年と2019年における輸出総額,輸出額が多い上位3位までの貿易相手国を示したものである。Ⅲの文章は,ⅠとⅡの表におけるア〜エのいずれかの国について述べたものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは,ⅠとⅡの表のア〜エのうちのどれか,また,略地図中のW〜Zのうちのどれか。

Ⅰ

|

|

日本の

輸入総額

(億円) |

農産物の

日本の主な輸入品目と輸入額

(億円) |

|---|

|

ア |

1999年 |

|

野菜 |

|

チーズ |

|

果実 |

|

|---|

|

2019年 |

|

果実 |

|

チーズ |

|

牛肉 |

|

|---|

|

イ |

1999年 |

|

果実 |

|

野菜 |

|

麻類 |

|

|---|

|

2019年 |

|

果実 |

|

野菜 |

|

植物性

原材料 |

|

|---|

|

ウ |

1999年 |

|

アルコール

飲料 |

|

果実 |

|

植物性

原材料 |

|

|---|

|

2019年 |

|

豚肉 |

|

アルコール

飲料 |

|

野菜 |

|

|---|

|

エ |

1999年 |

|

豚肉 |

|

果実 |

|

野菜 |

|

|---|

|

2019年 |

|

豚肉 |

|

果実 |

|

野菜 |

|

|---|

(財務省「貿易統計」より作成)

Ⅱ

|

|

輸出総額

(億ドル) |

輸出額が多い

上位3位までの貿易相手国 |

|---|

|

1位 |

2位 |

3位 |

|---|

|

ア |

1999年 |

|

オースト

ラリア |

アメリカ

合衆国 |

日本 |

|---|

|

2019年 |

|

中華人民

共和国 |

オースト

ラリア |

アメリカ

合衆国 |

|---|

|

イ |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

日本 |

オランダ |

|---|

|

2019年 |

|

アメリカ

合衆国 |

日本 |

中華人民

共和国 |

|---|

|

ウ |

1999年 |

|

フランス |

ドイツ |

ポルトガル |

|---|

|

2019年 |

|

フランス |

ドイツ |

イタリア |

|---|

|

エ |

1999年 |

|

アメリカ

合衆国 |

カナダ |

ドイツ |

|---|

|

2019年 |

|

アメリカ

合衆国 |

カナダ |

ドイツ |

|---|

(国際連合貿易統計データベースより作成)

Ⅲ

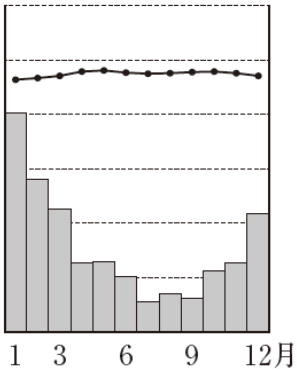

現在も活動を続ける造山帯に位置しており,南部には氷河に削られてできた複雑に入り組んだ海岸線が見られる。偏西風の影響を受け,湿潤な西部に対し,東部の降水量が少ない地域では,牧羊が行われている。一次産品が主要な輸出品となっており,1999年と比べて2019年では,日本の果実の輸入額は3倍以上に増加し,果実は外貨獲得のための貴重な資源となっている。貿易の自由化を進め,2018年には,日本を含む6か国による多角的な経済連携協定が発効したことなどにより,貿易相手国の順位にも変化が見られる。

![]() で

で![]() で

で![]() で

で![]() ②で

②で![]() で

で![]() で

で