令和

注意

| 1 | 問題は |

| 2 | 検査 |

| 3 | 声を |

| 4 | 計算が |

| 5 | 答えは |

| 6 | 答えは |

| 7 | 答えを |

| 8 | 答えを |

| 9 | 受検 |

| 10 | 解答 |

問題は

1

次の

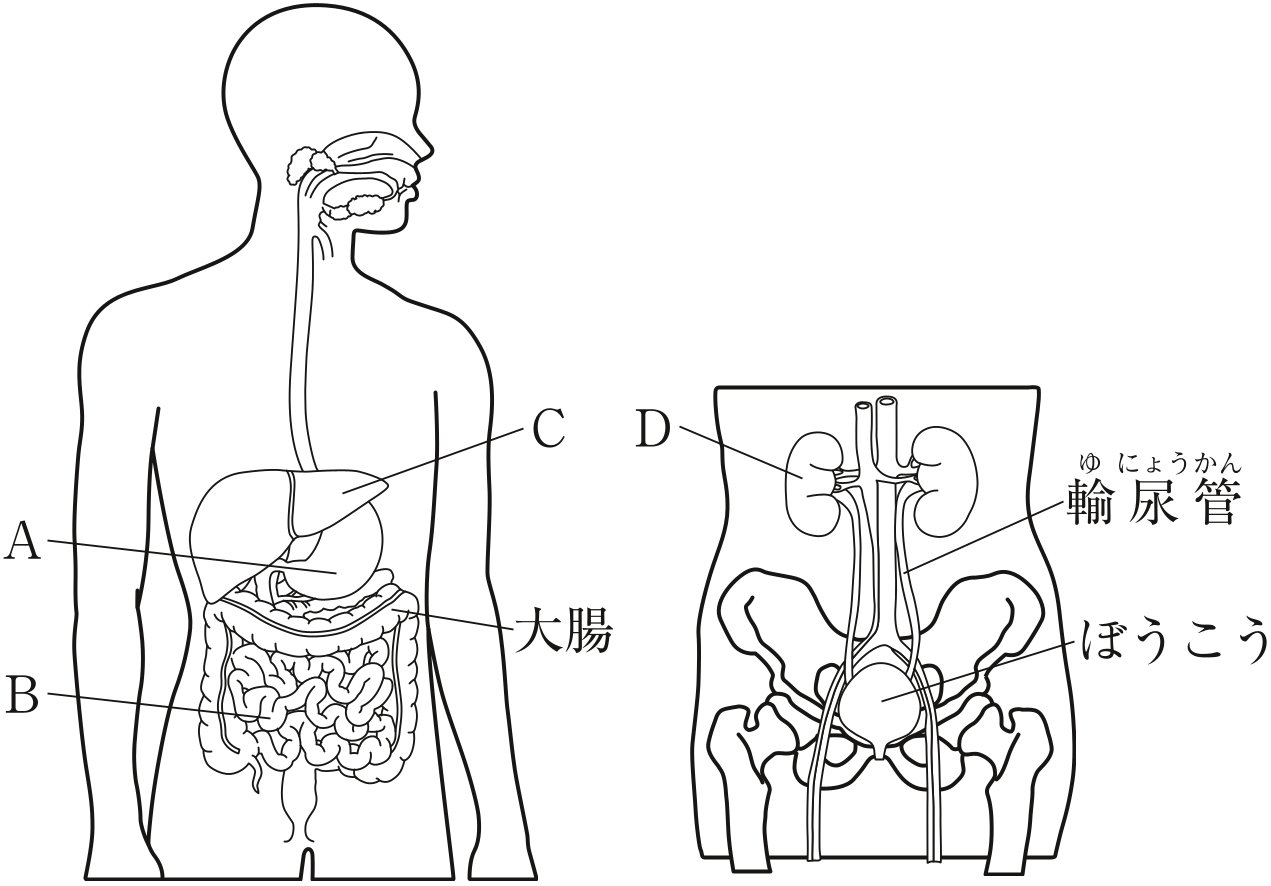

〔問1〕 図1は,ヒトの

図1

ア A,C

イ A,D

ウ B,C

エ B,D

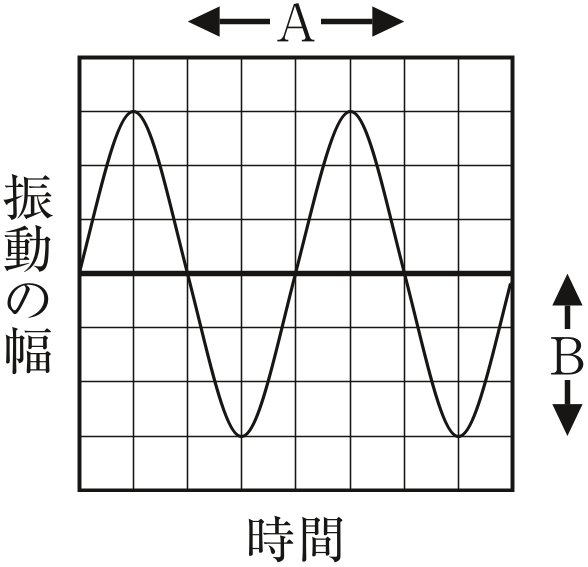

〔問2〕 音さXと

図2

| ア | Aは |

| イ | Aは |

| ウ | Aは |

| エ | Aは |

〔問3〕 表1は,ある

ただし,地震の

表1

|

観測地点 |

震源からの距離 |

初期微動の始まった時刻 |

主要動の始まった時刻 |

|---|---|---|---|

|

A |

|

10時 |

10時 |

|

B |

|

10時 |

10時 |

|

C |

|

10時 |

10時 |

ア 10時

イ 10時

ウ 10時

エ 10時

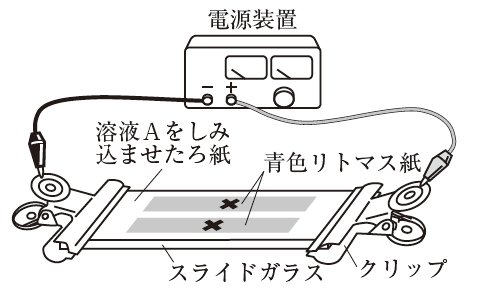

〔問4〕 スライドガラスの

図3

| ① | ア エタノール |

| ② | ア イ ウ エ |

〔問5〕 エンドウの

ただし,種子の

ア AAと

イ AAと

ウ Aaと

エ Aaと

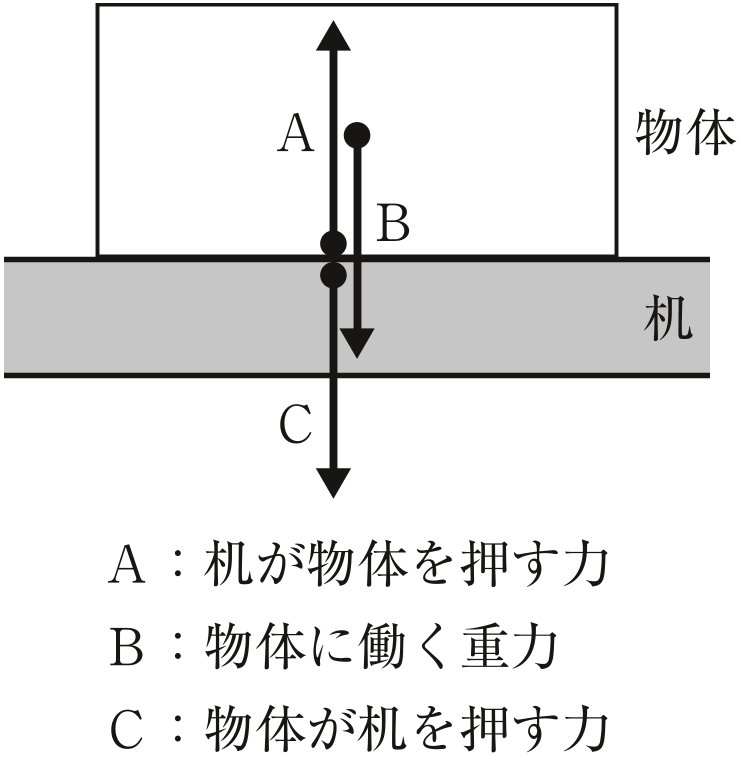

〔問6〕 図4の

ただし,図4では

図4

|

|

力のつり合いの関係にある2力 |

作用・反作用の関係にある2力 |

|---|---|---|

|

ア |

Aと |

Aと |

|

イ |

Aと |

Aと |

|

ウ |

Aと |

Aと |

|

エ |

Aと |

Aと |

2

生徒が,毎日の

<レポート1> しらす

食事の

しらす漁の

表1

|

グループ |

生物 |

|---|---|

|

A |

イワシ・ |

|

B |

エビ・ |

|

C |

タコ・ |

|

D |

二枚貝の |

〔問1〕 <レポート1>から,生物の

表1の

| ① | ア A イ Aと |

| ② | ア C イ D ウ Cと |

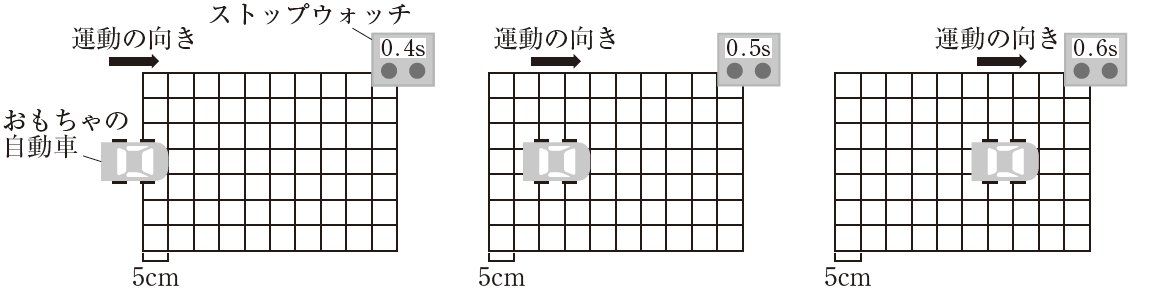

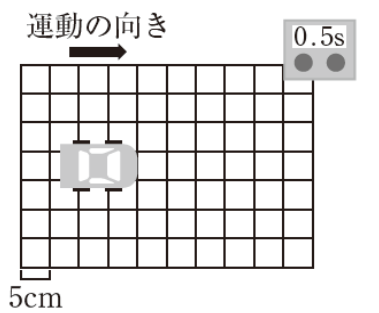

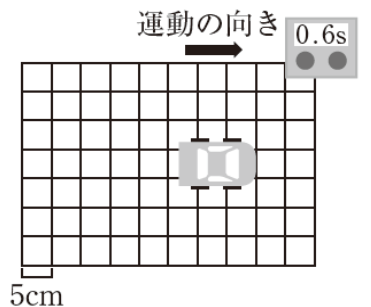

<レポート2> おもちゃの

ぜんまいで

ストップウォッチの

図1

〔問2〕 <レポート2>から,おもちゃの

ア イ ウ エ

<レポート3> プラスチック

ペットボトルを

水

また,ペットボトルに

表2

|

プラスチックの |

密度 |

|---|---|

|

ポリエチレン |

|

|

ポリスチレン |

|

|

ポリエチレン |

|

|

ポリプロピレン |

|

〔問3〕 <レポート3>から,食塩水に

ただし,ラベルは

ア ポリエチレン

イ ポリスチレン

ウ ポリエチレン

エ ポリプロピレン

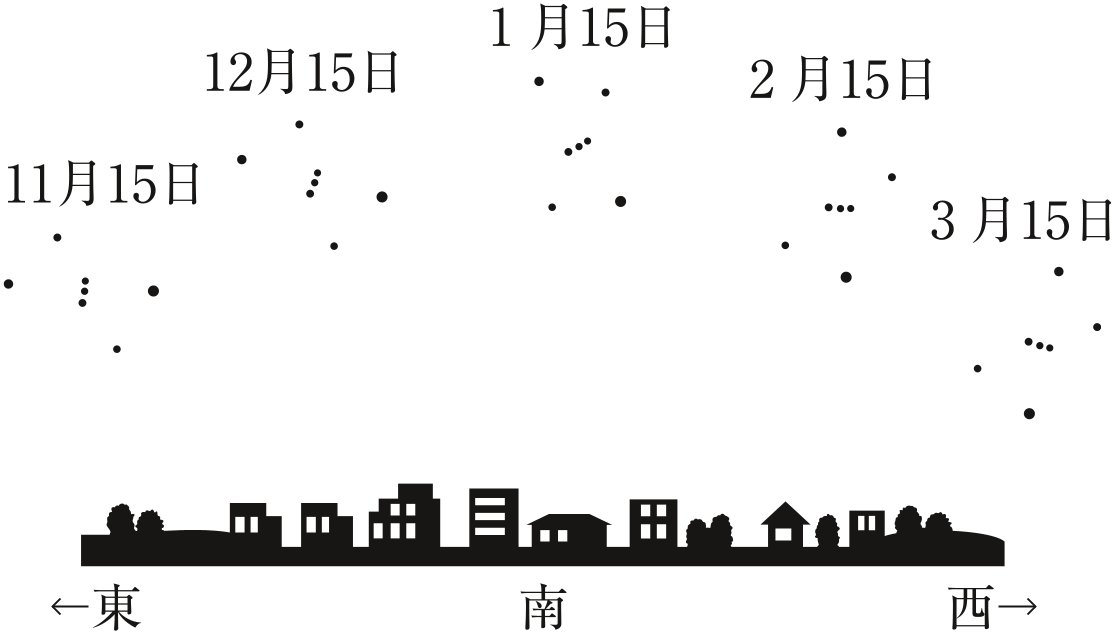

<レポート4> 夜空に

毎日

方位

図3

〔問4〕 <レポート4>から,2月

ア 午前

イ 午前

ウ 午後

エ 午後

3

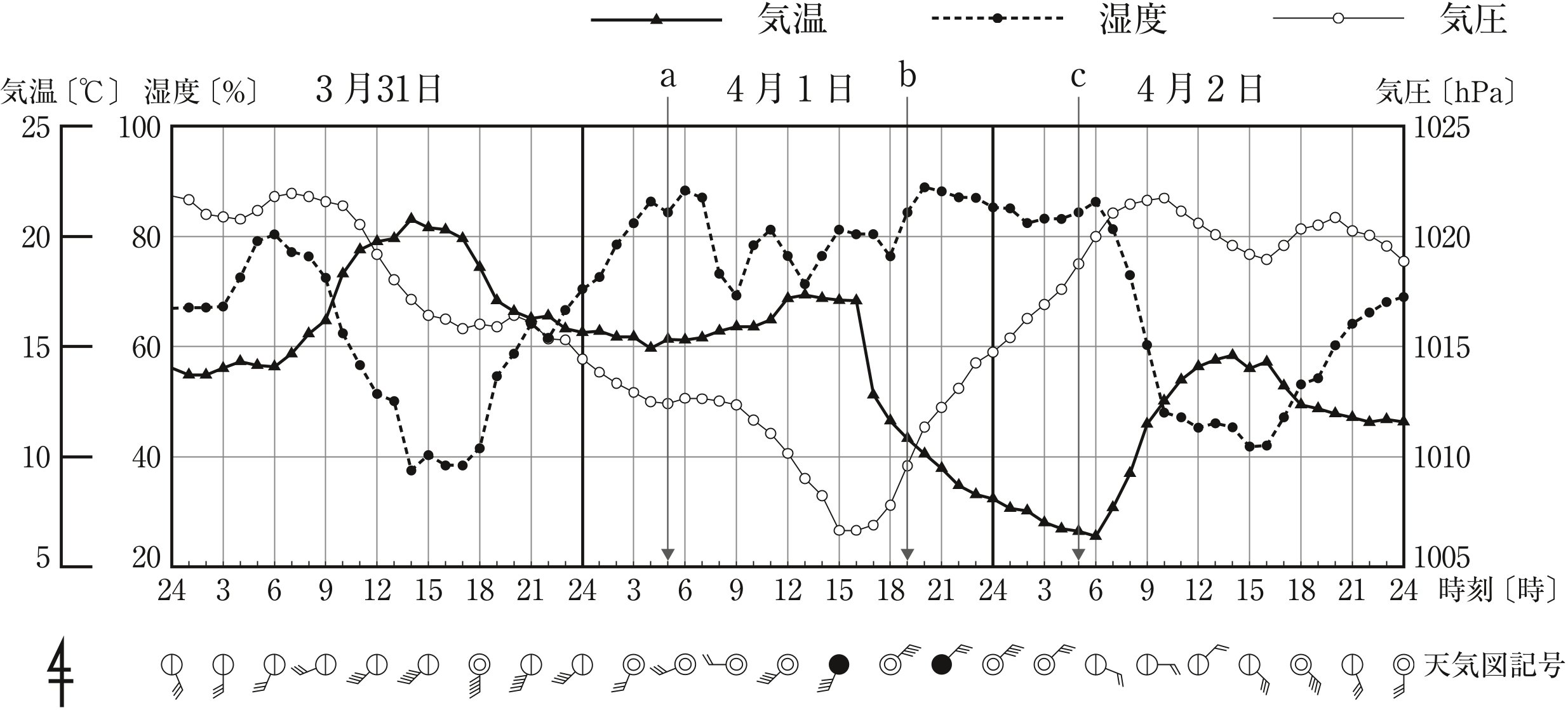

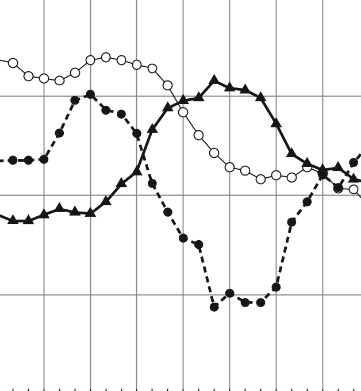

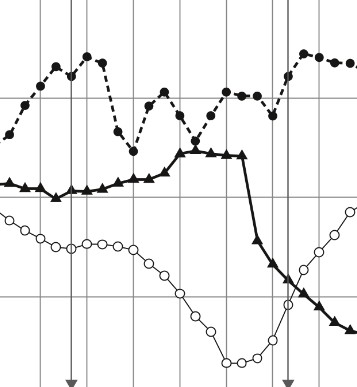

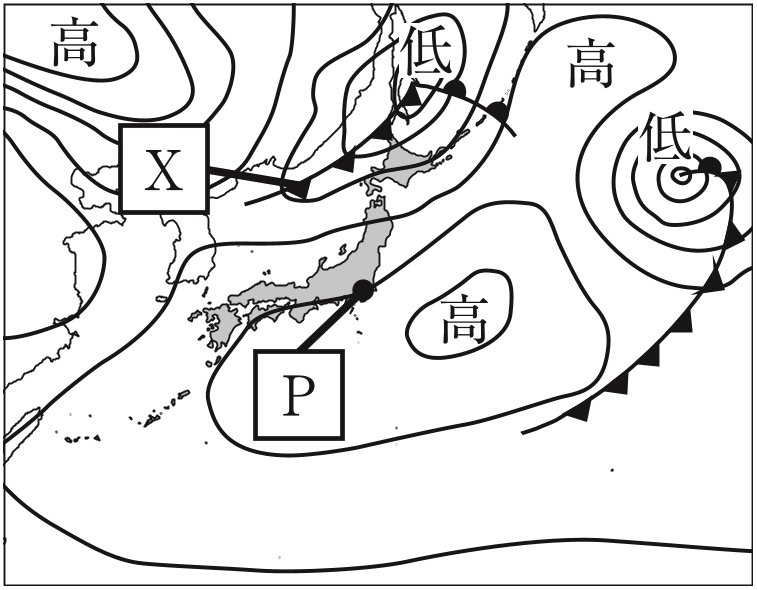

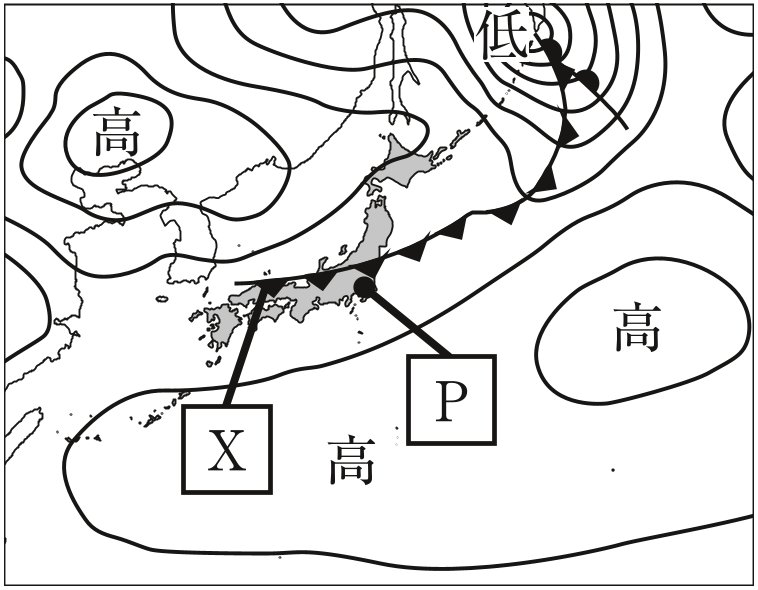

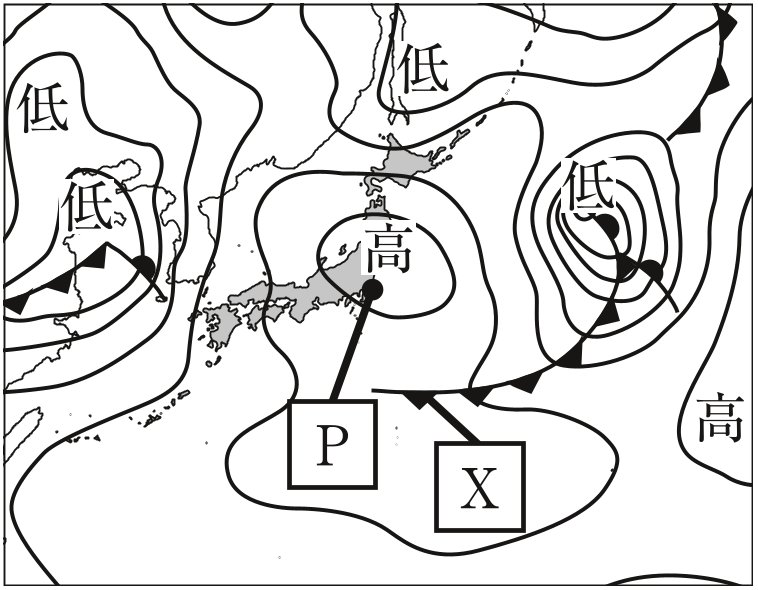

天気の

<観測>を

<観測>

天気の![]() )は

)は

<結果>

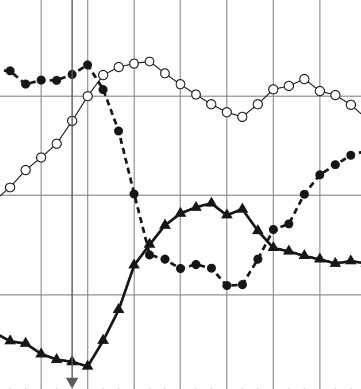

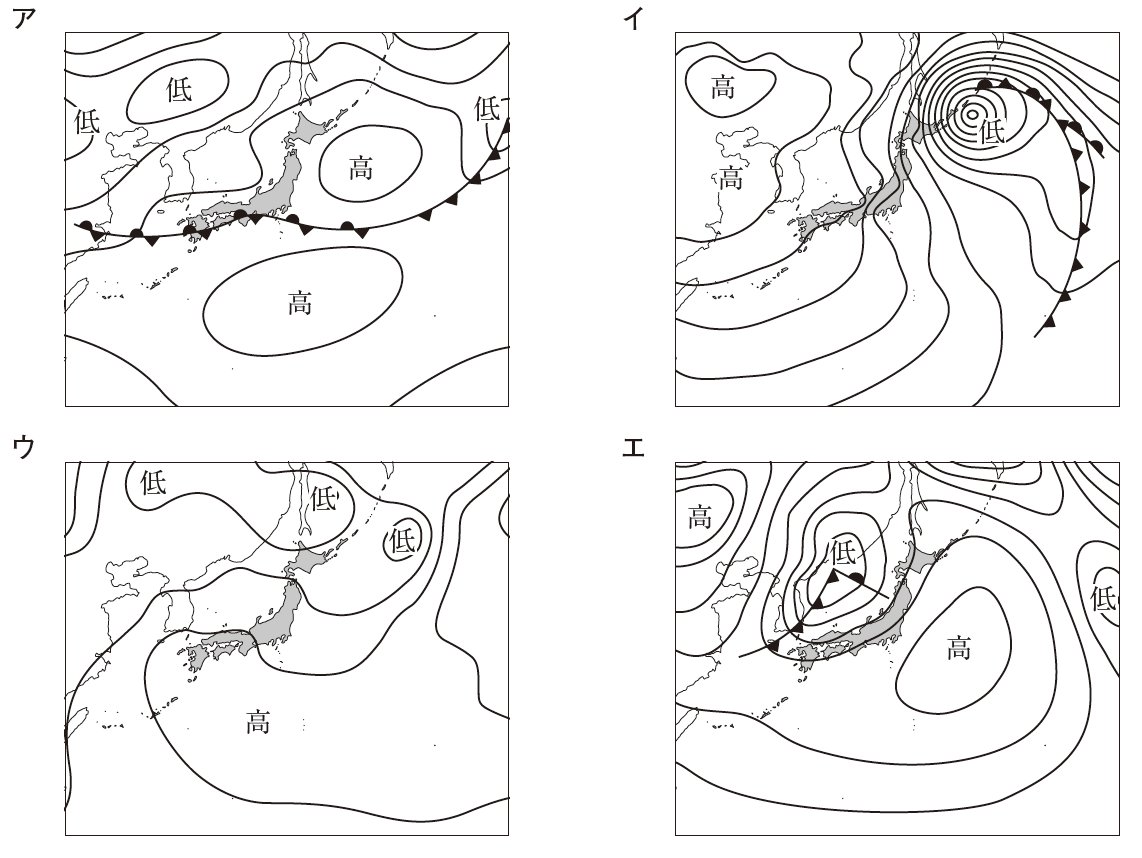

図1

図2 3月

図3 4月

図4 4月

〔問1〕 <結果>の

ア

イ

ウ

エ

〔問2〕 <結果>の

日中の

| ① | ア 快晴 イ 晴れ ウ くもり |

| ② | ア 東寄りの |

| ③ | ア 気温 イ 湿度 ウ 気圧 |

〔問3〕 <結果>から,4月

①

| ア | 気温が |

| イ | 気温が |

| ウ | 気温が |

| エ | 気温が |

②

| ア | 地上から |

| イ | 地上から |

| ウ | 上空から |

| エ | 上空から |

〔問4〕 日本には,季節の

4

ツユクサを

<観察>を

<観察>

| (1) | ツユクサの |

| (2) | (1)の |

| (3) | (1)の |

| (4) | (3)の |

<結果1>

| (1) | <観察>の |

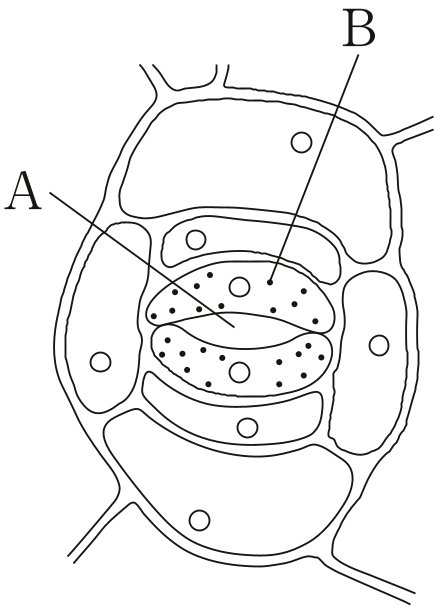

図1

| (2) | <観察>の |

〔問1〕 <結果1>で

|

|

Aに |

Bに |

|---|---|---|

|

ア |

酸素,二酸化 |

植物の |

|

イ |

酸素,二酸化 |

植物の |

|

ウ |

細胞の |

植物の |

|

エ |

細胞の |

植物の |

次に,<実験1>を

<実験1>

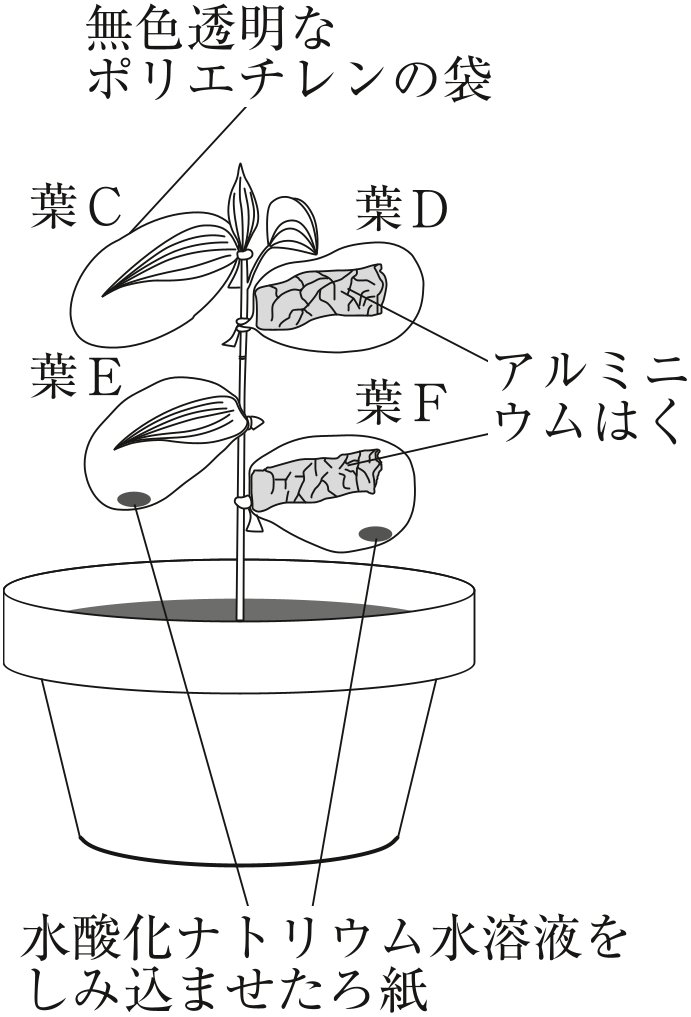

| (1) | 無色 |

| (2) | 図2のように,葉D,葉Fは,それぞれ |

図2

| (3) | <実験1>の |

| (4) | <実験1>の |

| (5) | 切り取った |

<結果2>

|

|

色の |

|---|---|

|

葉C |

青紫色に |

|

葉D |

変化 |

|

葉E |

変化 |

|

葉F |

変化 |

〔問2〕 <実験1>の

①

| ア | 葉に |

| イ | 葉に |

| ウ | 葉に |

②

| ア | 葉Cと |

| イ | 葉Cと |

| ウ | 葉Dと |

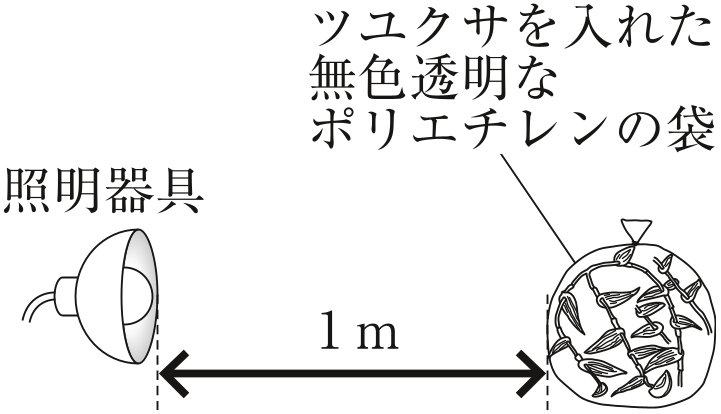

次に,<実験2>を

<実験2>

| (1) | 明るさの |

| (2) | 袋G〜 |

| (3) | 袋Gは,暗室に |

| (4) | 袋Hは,図3のように,照明 |

図3

(5)袋Iは,図3のように,照明

<結果3>

|

|

暗い → 明るい | |||

|---|---|---|---|---|

|

袋G |

袋H |

袋I | ||

|

二酸化 |

実験前 |

|

|

|

|

実験後 |

|

|

| |

〔問3〕 <結果3>から,袋Hと

①

| ア | 呼吸に |

| イ | 呼吸に |

| ウ | 袋Hも |

②

| ア | デンプンなどの |

| イ | デンプンなどの |

| ウ | 袋Hと |

5

物質の

<実験1>を

<実験1>

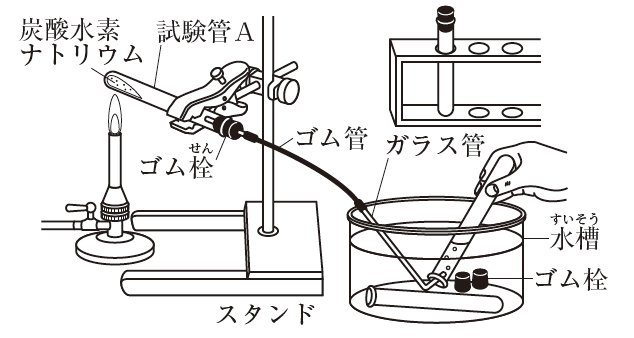

| (1) | 乾いた |

図1

| (2) | 図1のように,試験管 |

| (3) | ガラス管を |

| (4) | 気体を |

| (5) | 加熱後の |

| (6) | 水 |

<結果1>

塩化

| …… | 青色から |

火の

| …… | 線香の |

火の

| …… | 変化 |

石灰水の

| …… | 白く |

加熱後の

| …… |

水への

| …… | 炭酸 |

〔問1〕 <実験1>の

①

| ア | 試験管 |

| イ | 試験管 |

| ウ | 試験管 |

| エ | 試験管 |

②

| ア | 炭酸 |

| イ | 炭酸 |

| ウ | 炭酸 |

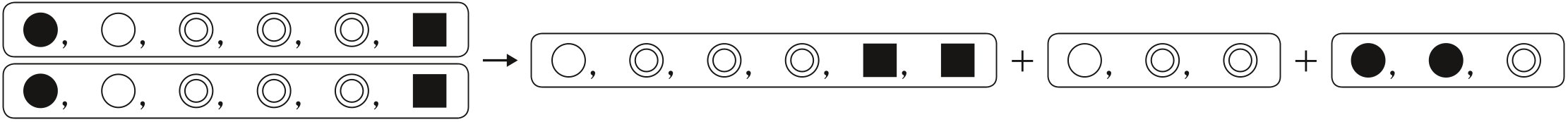

〔問2〕 <実験1>の

①

| ア | 酸化銀を |

| イ | マグネシウムを |

| ウ | 鉄と |

| エ | 鉄粉と |

図2

② ア ● イ ○ ウ ◎ エ ■

次に,<実験2>を

<実験2>

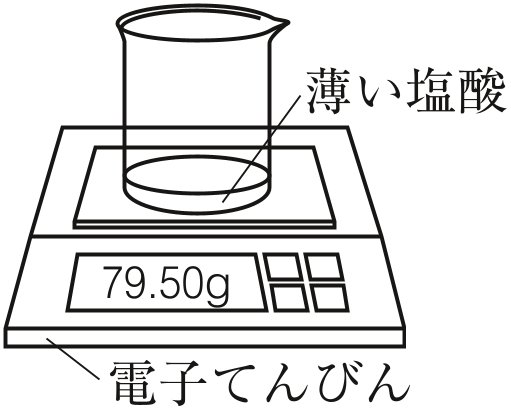

| (1) | 乾いた |

図3

| (2) | 炭酸 |

| (3) | <実験2>の |

<結果2>

|

反応前の |

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

炭酸 |

|

|

|

|

|

|

|

反応後の |

|

|

|

|

|

|

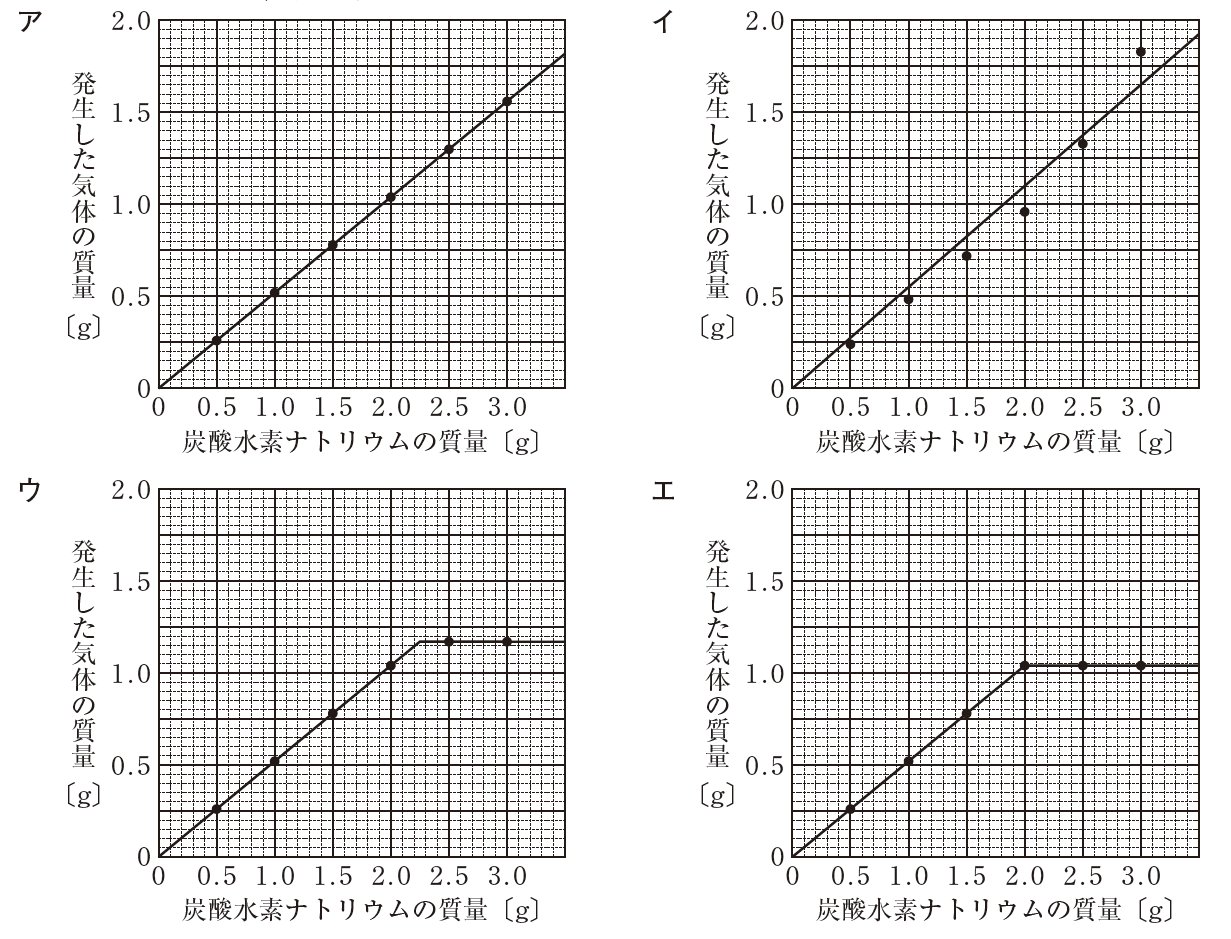

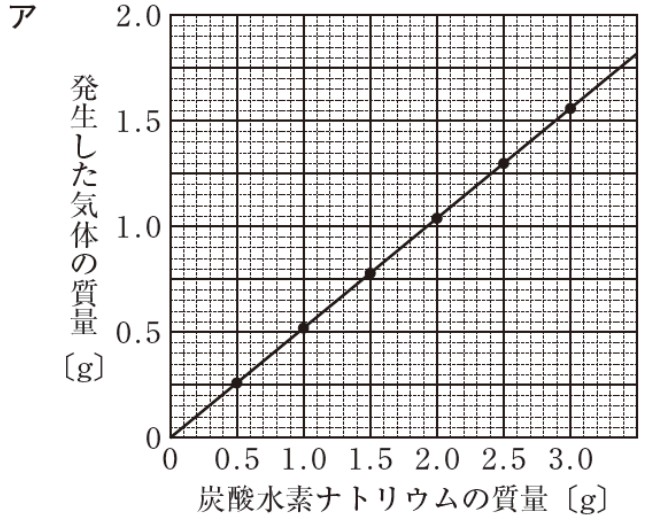

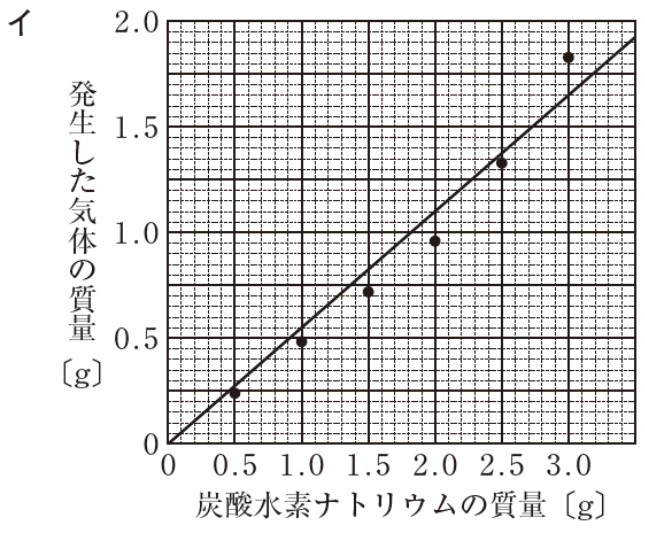

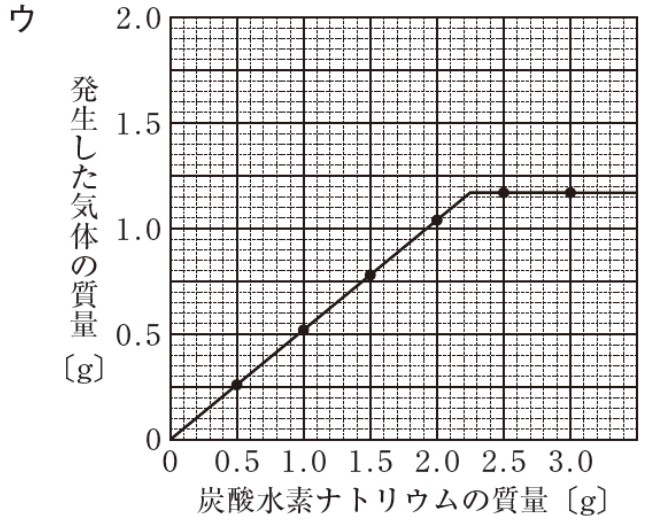

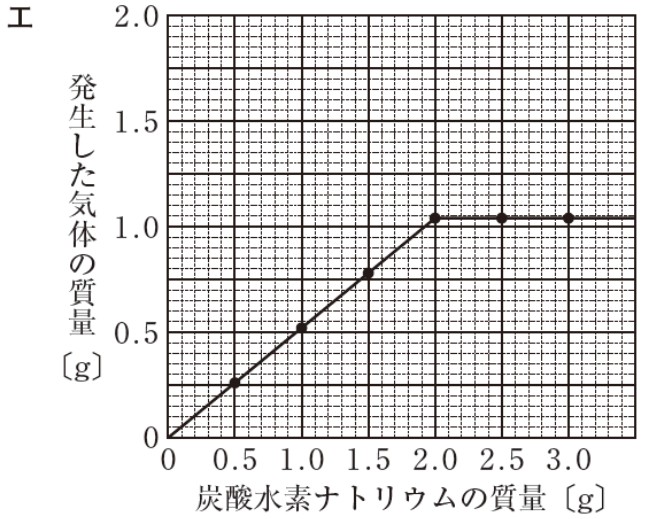

〔問3〕 <結果2>から,炭酸

〔問4〕 <実験2>で

ただし,発生

6

電流と

<実験1>を

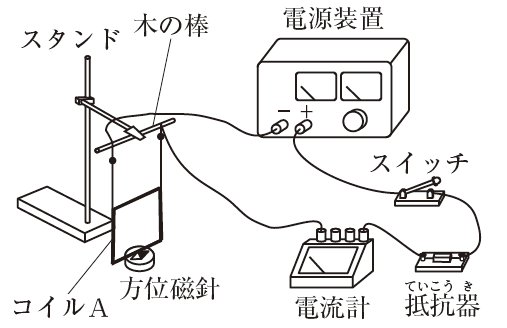

<実験1>

| (1) | 木の |

| (2) | コイルAの |

| (3) | 電源 |

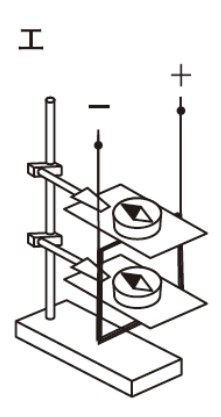

図1

| (4) | <実験1>の |

図2

<結果1>

| (1) | <実験1>の |

図3

| (2) | <実験1>の |

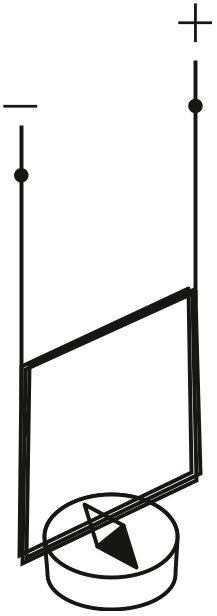

〔問1〕

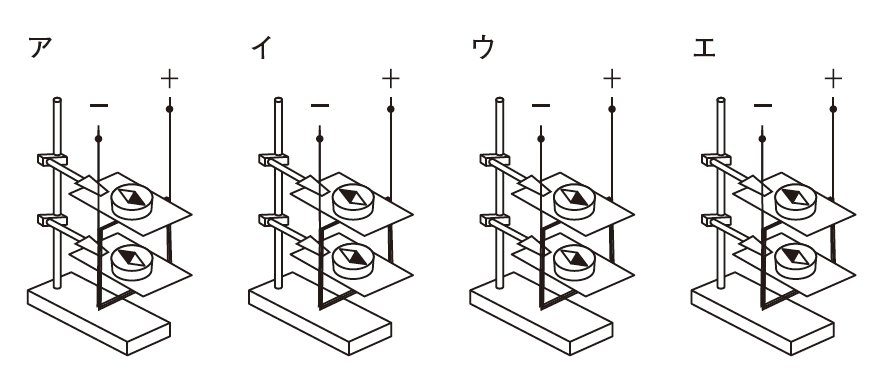

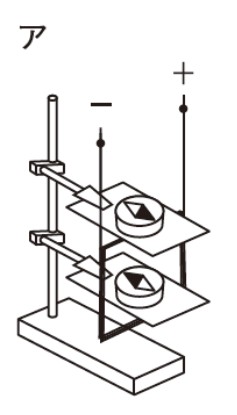

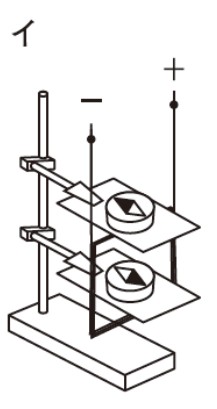

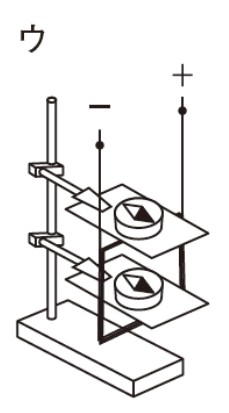

図4

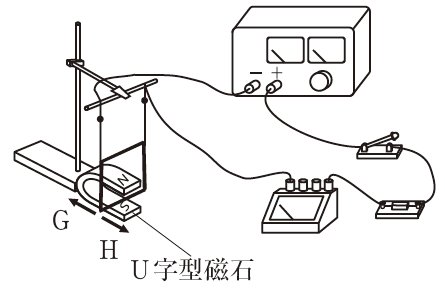

次に,<実験2>を

<実験2>

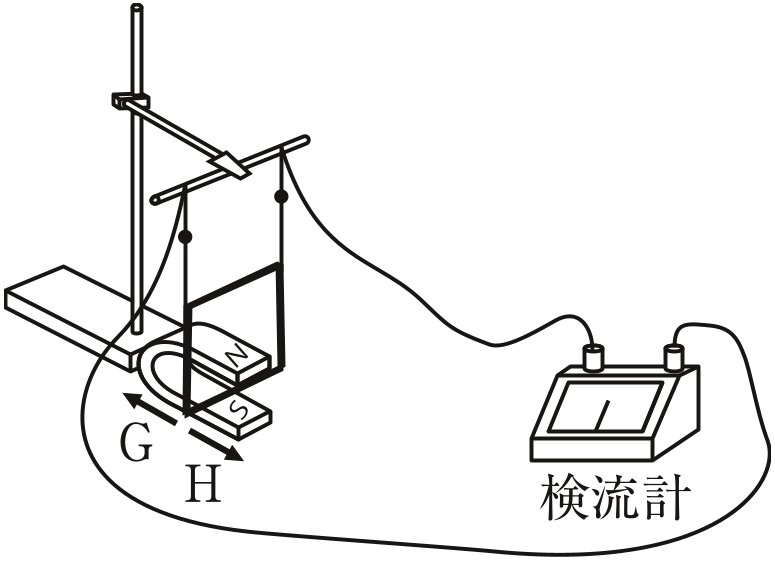

| (1) | 図5のように |

図5

| (2) | コイルAを |

<結果2>

コイルAを

〔問2〕 <結果2>から,コイルAに

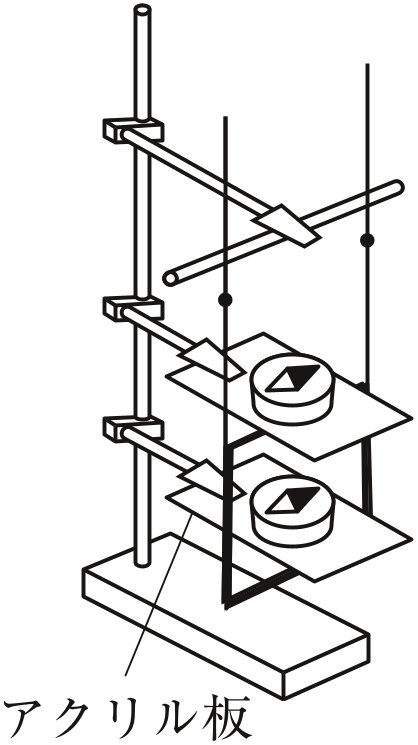

次に,<実験3>を

<実験3>

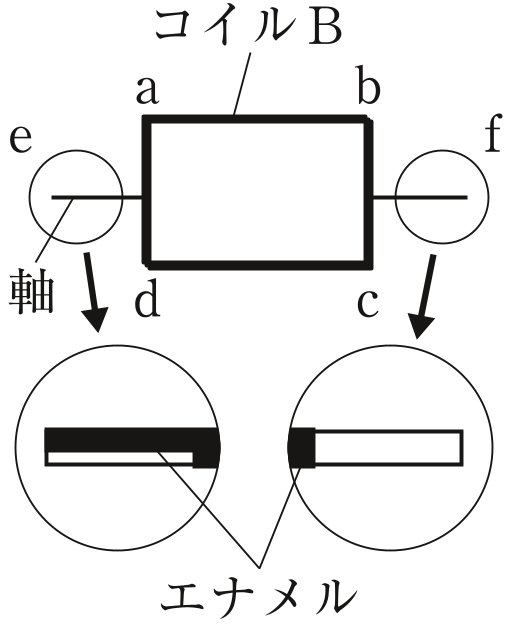

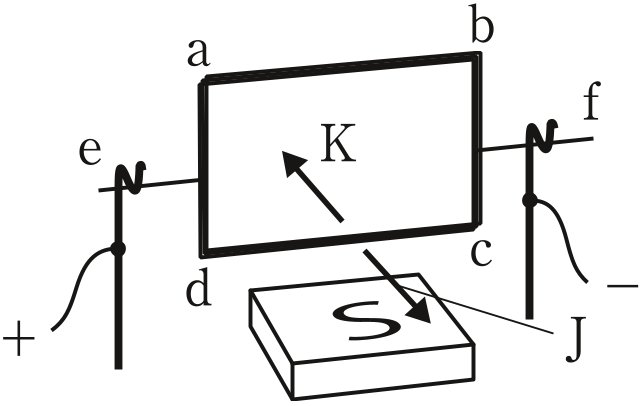

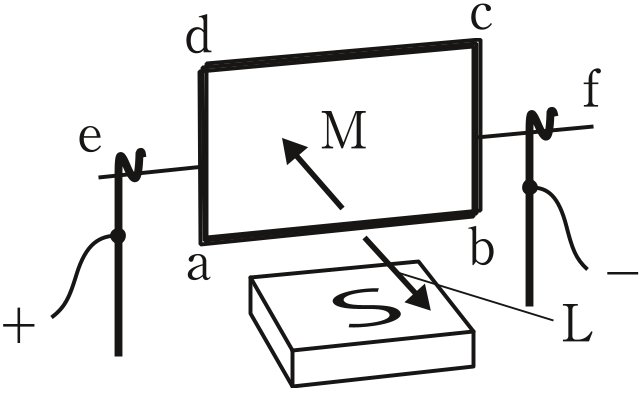

| (1) | 図6に |

| なお,図6の |

図6

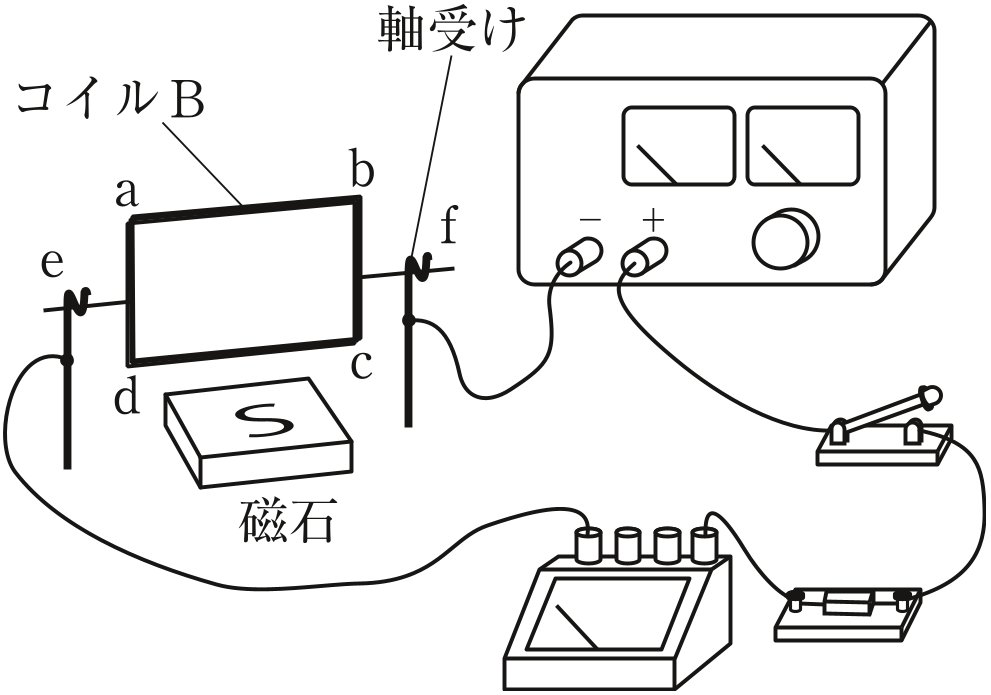

| (2) | 図7のように,磁石の |

図7

<結果3>

コイルBは,同じ

〔問3〕 <実験3>の

ア の

イ の

ウ の

エ の

〔問4〕 <結果3>に

図8

図9

図8の

①

| ア | c→dの |

| イ | d→cの |

| ウ | 電流が |

②

| ア | Jの |

| イ | Kの |

| ウ | 力を |

③

| ア | a→bの |

| イ | b→aの |

| ウ | 電流が |

④

| ア | Lの |

| イ | Mの |

| ウ | 力を |